social work ソーシャルワーク 20250916

山本さとしオフィシャルHP フォーク・ソングの風に吹かれて

social work ソーシャルワーク 20250916

![]()

🌸 お知らせ

「たきち バクの日」

20250929(月)9:30~11:50

20251027(月)9:30~11:50

「たきち バクの日」をこの9月、自然なタイミングが来ましたので、

その流れに乗って月1半日から始めることにしました。

まだまだ地域デビューには駆け出し者ですが、月1半日昼なし(暫くワンオペ)の居場所として、

傾聴と歌とRJサークル等を静かにミックスしてできたらと思います。

宜しくお願いします。山本

◆「たきち バクの日」 (通称 " バク ") 練馬区下石神井2-36-24 ※2025年9月開設

2025-09-29(月) 9:30 AM ~11:50 AM

不登校小中5名募集(少人数登録制)

無料/昼食なし (…ゴメンね)

事前申し込み(sy3104sw@gmail.com)に名前・電話番号・一言を入れてください。後日折返します。(バク相談室より)

担当:山本さとし (智、社会福祉士、日本社会事業大学附属子ども学園元園長、シンガーソングライター)

🌸いただいた声

「仲間の山本さとしさんの新しい取り組み。山本さんの柔らかくて温かな人となりと、

そこに集う子どもたちがきっと新しい風を送り続けてくれるはずだ。」山下英三郎(日本社会事業大学名誉教授)

みんなの家たきち https://ie.takichi-tokyo.com

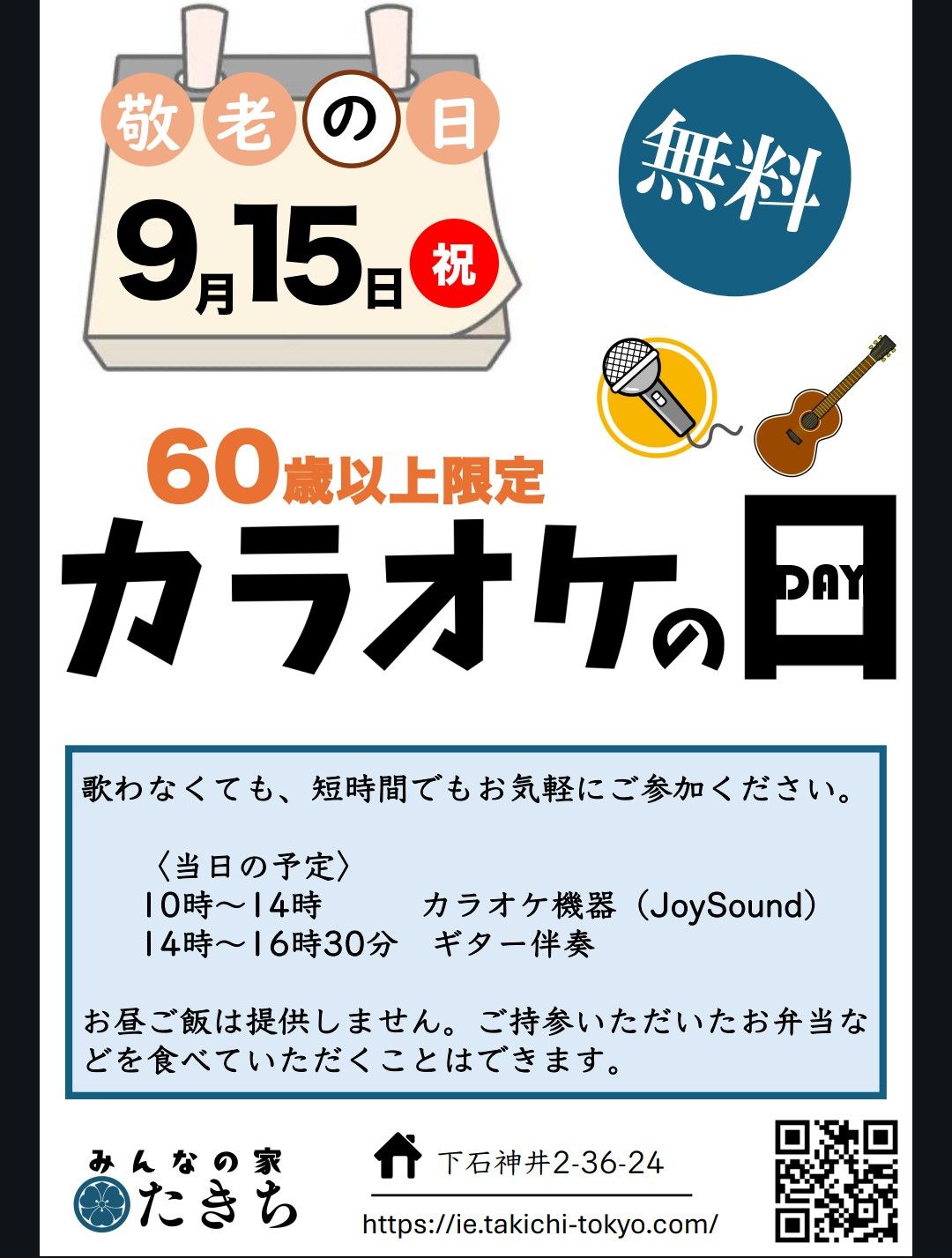

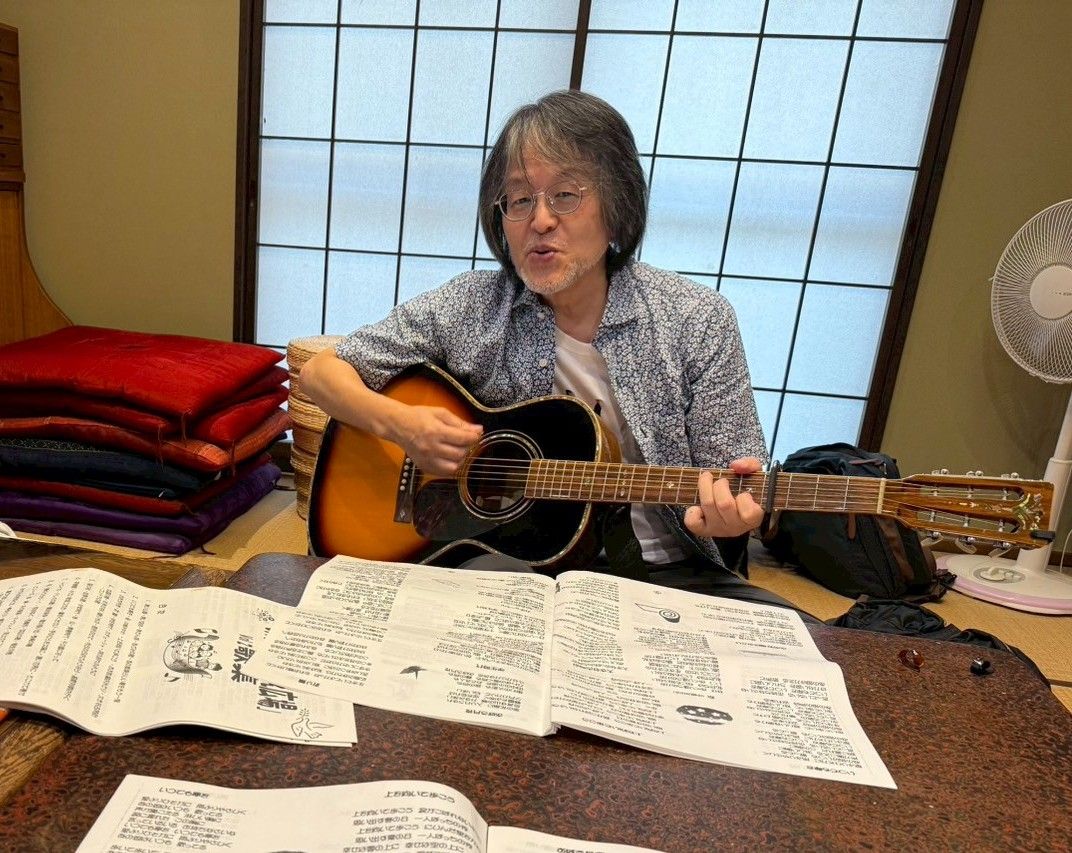

♪9/15(月祝) 「みんなの家 たきち」企画 「敬老の日」㊗

/ギター伴奏の出番となりました。❣

ケアマネ時代に伴奏して皆さんとうたって来た懐メロ。9/15たきち1st敬老の日に再び‼️

懐メロは耳馴染んだ名曲揃いですから、Songwriterとしても刺激になりますし、

guitaristとしても技量向上するかも…singerとしてはシングアウトレッスンにもなります。

…そう、明るく楽しくね♪😀 (joysound…あの歌がレパートリーにありそうです。)

午後弦交換して参ります。宜しくお願いします。皆さん宜しければ遊びに来てください。

カラオケは懐メロ歌集を地域包括さんからお借りしてあり、

知ってる歌をお話やお茶タイムの中でさりげなく。

後半はたきち副代表の高1Kさんや小4女の子も加わり、

聴きたい歌や歌集にない若者向け!?の歌もインターネットで

歌詞を引っ張り出してうたいました。

地域のケアマネさんも訪問帰りに寄られ、

今後の地域の高齢者さんの利用相談もされて行かれました。

ギターは小ぶりのを弦交換して持参しましたが、

身近に弾き語り的に聴かれたのが珍しかったみたいで

拍手等いただき、登りたい木を探したものでした。

初回なんとか無事、めでたしめでたしでした。

20250621

地元に出来た"みんなの家たきち"に伺ったら丁度運営委員会をされていて、

出迎えてくれた社協ボラセンの方が「丁度山本さんが会に入ってもらえたら良いね!

と話し合ってた所です!!」と。

この空白地域に出来た徒歩3分圏内のみんなの家たきち、

少しでもお役にたてるなら…と入れてもらいました。

みんなの家たきち

https://ie.takichi-tokyo.com/aboutus/

20250615

今日は地元の、学校に馴染めない子どもたちの親の相談会に参加してきました。

行く道すがら、咲いてる梅雨の花々にも足を止めて。

共感と相談支援は少しはSWらしかったでしょうか。

かかえるご事情はそれぞれですが、今その年齢真っ只中の

声にならない等身大の声があるように思いました。

以前子ども学園にゲストでお呼びしたアメリカのSWの先生に、

傾聴とは心を傾けること、と言葉をいただきました。

ただ聴くだけではない大切なことを、昨日その場にいた皆さんと共有し、

寄り添う気持ちの輪の中で何かがとても大切にされたと思っています。

20250510

ちひろさんちへのボランティア

自宅近くにちひろ美術館があるので、散歩してると良く道を聞かれる。

看板はあるのだけれど確かに初めてだとわかりにくいかも。

今日は時間があったので正門近くまで歩いてご案内してきた。

この町はちひろさんの犬の散歩コースでした…なんて話したりして。

歩くのちょっと早かったかな…でも喜んでもらえて良かった良かった。

20250427

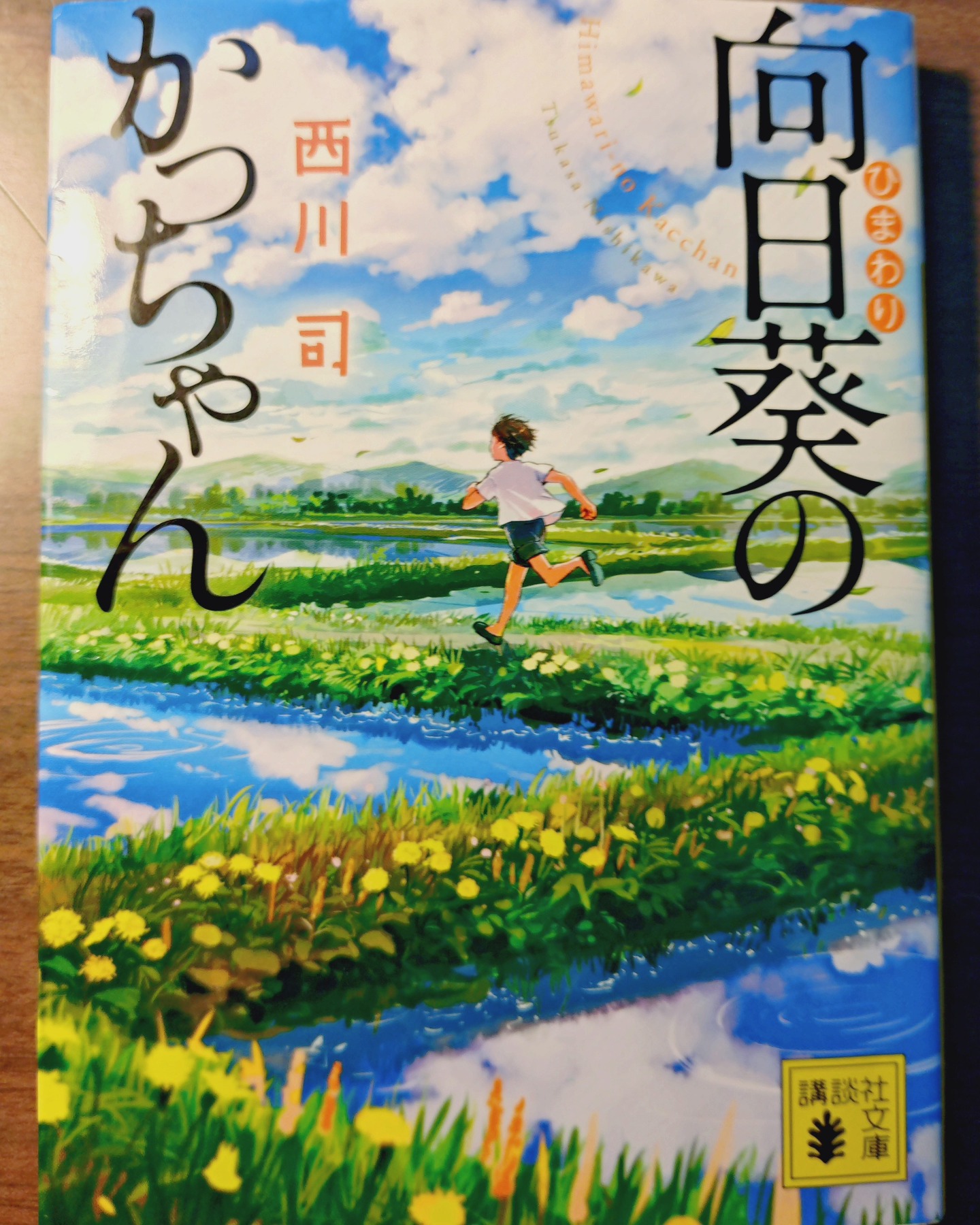

「向日葵のかっちゃん」 西川司

昨日石神井公園の古本屋で見つけて、一気に読みました。

子育てや教育にとって、とても大切なヒントがたくさん詰まっているのではないか、と思いました。

ボランティアや学習支援やSSWとして子どものそばにいる時にとっても参考になると思いました。

ひらがなや足し算や逆上がりにつまずく子どもの引っかかりを圧することなくほどき、

恥ずかしさややる気にも配慮して、スモールステップで上手に導き自信を取り戻させる場面に深く頷くことも多かったです。

「人は、たったひとりでいいから、自分を丸ごと受け入れてくれる人がそばにいてくれさえすれば、

たいていの困難は乗り越えることができるに違いない」西川 司

北海道が舞台のほぼ実話の小説です。

山田先生の訛りはぼくの会津弁と重なっててしゃべられるから親近感が増しました。

20250417

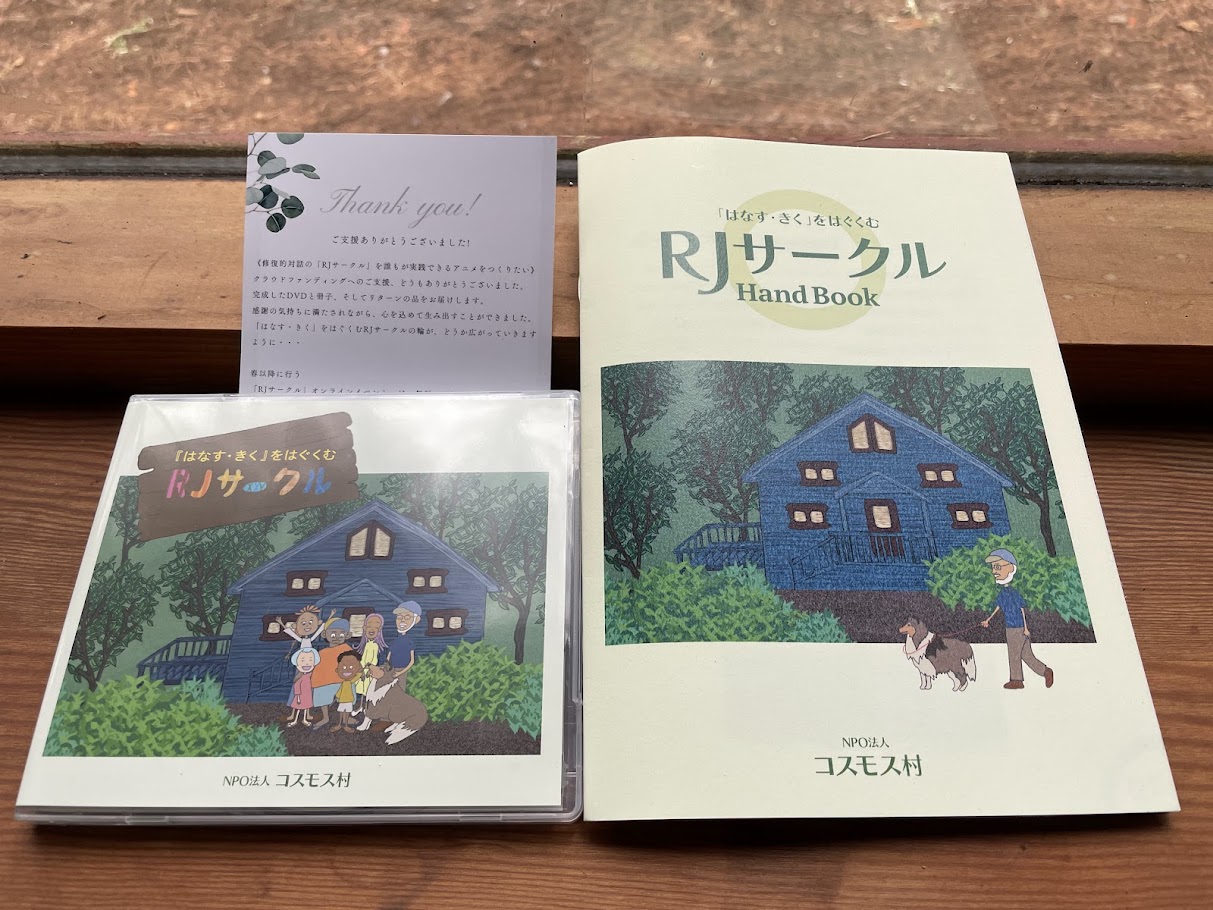

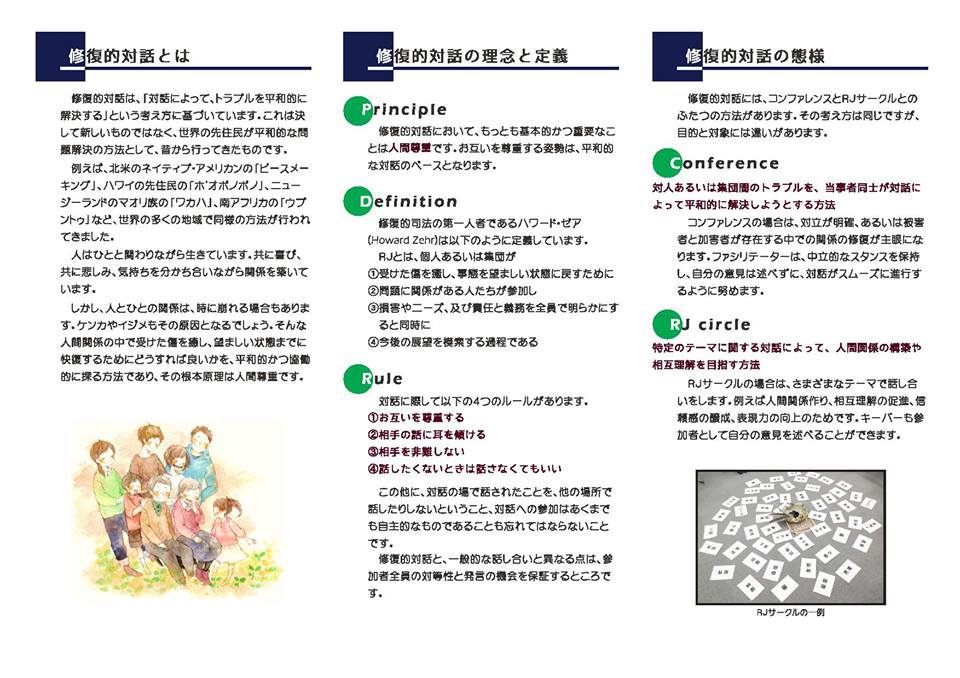

RJサークルのアニメDVDと冊子が完成!

これまで山下英三郎先生にソーシャルワークの技法のひとつとして学んできたRJサークルなのですが、

このたびその普及版として、RJサークルのアニメDVDと冊子がコスモス村より出版されました。

(本日4/16、贈られてきて感動してページを開いています。)

以下は、制作元のコスモス村代表の山下英三郎さんFB公開投稿記事を、シェアさせていただきました。

RJ(修復的対話)は自分も体験して、今後の対話重視社会の実現に向けて、重要なキーワードだと実感しています。

----------------------------------------------------------------�

先に、クラファンで支援を呼びかけたRJサークルのアニメDVDと冊子が完成したので、

先月末日に事務局の中澤さんと、彼女の社会事業大学研究科の同期生である北村夫妻の協力を得て発送作業を行った。

支援を頂いた人たちには、改めてお礼を申し上げる次第だ。

その後、続々とまではいかないが、受け取った人たちから感想が寄せられている。

RJサークルのことが分かりやすいという声がほとんで安堵している。

制作の過程では、印刷会社とはメールのやり取りが主だったため、なかなかこちら側の意図が伝わらず苦慮し、

結果的には思い通りの仕上がりにならなかったという問題もあるが、それでも素敵なイラストを描いてくれた郭さんや、

直接アニメ制作に携わってくださったビープロダクションの高部さん、声優として特別参加してくださった

舞台女優の美加里さんの尽力のおかげで、いいアニメができたと自賛しているところだ。

今のところ、クラファンに協力頂いた方たちに限定的に配布しているだけだが、

より幅広い形で利用してもらいたいという思いがあるので、希望する人には頒布するということを考えている。

近々コスモス村のホームページやFacebookでご案内するので、関心がある方は、しばらく待って頂きたい。

個人レベルから世界レベルまで、対立の構造に絡め取られて出口が見えない状況が満ちあふれているが、

そうした図式を打開するためのひとつの考え方&方法である修復的なアプローチのひとつであるRJサークルが、

日常的に行われるようになるための一助として、このアニメと冊子が役立つことができればと願っているところだ。

20250416 山下英三郎(日本社会事業大学名誉教授)

「この秋からね

学校に行っても、行かなくても…

素敵な恋人に出会うかもしれない」9/1

我が歌ですが何年間に一人だとしても

たとえ一瞬だとしても聴いてもらえて

自殺をとどまってもらえたらと願う♪(..)8/29

つらい厳しい時、だれかがそばにいて近くに感じることができて、わかってくれてる理解してくれてる、

そんな実感がもてただけで、その時期を過ごしきれることもできると体験的に思います。

ヘルプ!だよ、誰でもいいって訳じゃないけど、ね。

休み明けの憂うつが電車で会う子どもたちにあるように感じます。(大人も多分そうですけど。)

そんなときそばにいて理解していたいと思います。

離れていても、せめて歌を届けたく。

♬ 20180824~26

コスモス村 (長野県富士見町)

ソーシャルワーク基礎研修に参加!

講師は山下英三郎先生(社大名誉教授)です。

少人数で先生を囲み、改めてSWの基礎や価値、基盤などを整理しながら学んできました。

その時は一生懸命でもなんかうまくいってなかった感があって…

スーパーバイズもなかったことが、思い出され再確認したり受容できたり。

この空間ならではの収穫かと思って感謝しています。

山下先生と皆さんのお陰で、充実の時でした。有難うございました。

福祉の香りのする空間で解放され振り返るひととき!

また今日から、ここから、「この道の向こうには」をうたいながら歩みたいと思います。

夜の交流にて、先生のマーチンをお借りしてひと節うたわせていただきました。

自分の中にある"うたわれたがっている歌"を思いつくままに…。

聴いてくださり有難うございました♪

先生とは音楽を奏でるという意味でもお繋がり嬉しく、この度先生の新しいログハウスでうたわせていただきました。

(一緒に講座を受けたり、足元で聴いてくれてるのは山下先生の愛犬シェットランドシープドッグのクリス、6歳。

クリスマスの日に来たからクリスとのこと。セラピードックのようなソーシャルワーカードック!

最終日にはぼくの顔を舐めてくれました。)

そこは一応ぼくもミュージシャンの端くれ、ライブハウス宜しくホストの先生にはラストに歌をおねだりをして、うたっていただきました。

先生のアメリカSWへの郷愁も感じるとても素敵なナンバーでしたね。

ラストは先生の母校社大最終講義でもご演奏させていただいた思い出の歌「春夏秋冬」をご一緒できました。

このツーショットは社大の後輩さんで元福祉新聞の記者池田幸代さんより。

…これらの意味で、ぼくにとってはかなり宝物なんです♪

山下先生FBより

「8月のコスモス村研修が今日終わった。今回は定員いっぱいの5名の参加だった。

ソーシャルワーク分野での経験が豊富な方や、ソーシャルワークを学んでいる方、そして

障がいを持つ子どもたちとの関わりを続けている人や女性問題に取り組んでいる人など5人5様だった。

しかも、長年交流がありFB友だちである山本さとしさんと池田幸代さんが参加された。

多様な背景を有する参加者との学び合いは刺激的であり、僕自身も触発される機会となった。

それぞれの方たちにとって学びの経験となり、新たな出会いの機会となったと思ってもらえると嬉しい。

毎回評判になってきた食事の方は、今回も7月に続いてReikoがヘルプに来てくれた。彼女だけではなく、

夫君の慎ちゃんと息子の太郎君も来てくれたので、これも嬉しいことだった。

土曜日の夕食には、いつも通りに戸田さん夫妻も加わって総勢11人の賑やかな夕餉のひとときとなった。

さらに、シンガーソングライターである山本さんのミニコンサートまであり、とても贅沢な気分を味合うことができた。...

こうやって、毎回いろんな人と貴重な時間を共有できることは、僕にとって大きな宝物として蓄積されていくことになるのだと思う。

そういった意味で、、コスモス村の取り組みを始めたことは、少なくとも僕自身にとってはいい選択だったと言っていい。」8/26

皆さん有難うございました。"福祉の香り"のする空間で解放され振り返るひとときでした。

また今日から、ここから、「この道の向こうには」をうたいながら歩みたいと思います。8/26

♬ Social Workers(ソーシャル・ワーカーズ)♪

ソーシャル・ワーカーズは大学時代のサークル大空(コーラスグループ)のメンバーが主体になってできたグループで、

2年前の母校70周年記念で久々に再会してうたい、以来定期的にリハーサルを重ねています。

ぼくにとってこのグループは、SSWとしての歌作りの古巣というか、音楽的にもウィバースやオールマナックシンガーズのような存在なのです。

今のレパートリーにここからうたい始めた歌もあります。当時はEベースも担当していたので、おかげでまた弾くようになりました。

写真は6月23日土”ソーシャル・ワーカーズ~トーク&ライブ~”(日本社会事業大学同窓会企画)演奏後に皆で♪...6/25

※ライブの模様は、You-Tube '18.6.23 Social Workers Live at JCSW にて配信予定![]()

子どもの日に作曲

好きな大事な詩人の詩集を大切に本棚に置いてあり、

やっと納得のいくメロディとコードつけが出来て、

晴れて、今日完成!としました。

「真っ白な未来」という歌です。(詩:谷郁雄 作曲山本さとし)

6月のソロライブで初演しようと思います。

子どもたちを前にしてうたう時、希望がないなんてうたえやしない♪

対話の席に着こうとしない大人たちと

いつでもウェルカムな子どもたち・・・

そんな日々の中で息するひととき

朝練してきたので、気分爽快♪ 4/21

汝こぶしをあげることなかれ

今日のニュースで、2歳児に暴力を振るった幼稚園教諭のことが

報じられました。・・・他山の石もってわが修養の助けといたします。

あまりに切なすぎるのでこれを聴いて寝ることにします。12/30

J. S. Bach - "Jesus bleibet meine Freude" BWV 147

ダウン症児父母の会クリスマス会

今日は地元のダウン症児父母の会のクリスマス会に歌でご挨拶しに♪リクエストももらいましたので、

オリジナルの「こんちゃん」をうたいます。シングアウトは「切手のないおくりもの」を、ぼくのギター伴奏でします。楽しんでくれるかな♪12/10

今日はぼくも彼らの中で深呼吸してきます♪

会場は清瀬育成会ひだまりの里きよせ地域交流スペースでした。80人を越える皆さんが集まり、乳児から高校生まで、

その両親や祖父母…と皆さんとても穏やか和やか賑やか!でした。お席でケーキと麦茶とお菓子の袋をいただきました。

うちわ風船ゲームにも歓声があがりました。

学童クラブの若い男性の先生方もゲストで来られ、さすがの動きのダンスや遊びにみんな夢中で一汗かいていました。

クライマックスははるばるサンタクロースもやって来てくれて、プレゼントに大喜び! 一緒に記念撮影もしました♪

シングアウトでは小学部の女の子が隣でアドリブ手話ダンス!をして盛り上げてくれました。

皆アリガト、ハッピークリスマス♪

出番を遠慮して聴く

先日は、地域の障がい児親の会自主グループの集まりに。ギターと歌詞と譜面台は用意するも、

普段会えない話せないからの話し合いが深く続き、出番は遠慮する。

会場提供をしていたので、お母さんと来ていた子どもたちとお話をすることにした。

臆することなく話してくる小学五年生と中学一年生、二歳の弟のいる四歳の女の子も。床に座って、見守りボランティアさん三人とも。

慣れてくると支援学校での近況やお母さんとカラオケに行って来たことなども。その歌のタイトルも教えてくれたけど、わからないと言ったらうたってくれた。

お姉ちゃんになったばかりの子はそばにたって黙って聴いていて、そのまま弟とトランポリンに転がって遊んでいた。...

ボランティアのおばさんの中には昭和8年生まれの方もおり、お元気だった。母と同年代なので個人差を目の当たりにした。

自分の子が小さい時には今のような関わりもせず仕事ばかりで反省しきりと話したら、その彼女からは、親はなくても子は育つ、まだまだ若いのだから・・・と言われた。

うたわなかったけど、この時間、貴重なふれあいができて満たされた。11/26

共同作業所のクッキー

注文していたクッキー

昨日届きました。清瀬にある工房わかばオリジナルクッキー詰合わせです。紅茶、胡桃、シナモンアーモンドが並んでおり、

箱も英字新聞を張り合わせてお洒落、中に栞やメッセージカードも入っていました。

学園まで女性職員さんと配達してくれた彼に、お礼を言いましたら、嬉しそうに笑ってくれました。地域の繋がりもあり、

すぐにできるささやかな、気持ち良い買い物でした♪ (¥1,300) 11/23

SWであるために

訪問する度に

岡山生まれの92歳の彼女は、数年前から...

東京の娘宅で同居している。

少しの認知症を抱えながら、

お風呂嫌いをうとまれながら。

膝が痛むので足を伸ばしたままで

行儀が悪いと、岡山弁で謝られる。

また、本来おしゃべり好きだけど

こちらのお人はおとなしい、と。

ディでは黙って座ってることもあるのよ、と。

傾聴するぼくには、生まれ故郷での

思い出をひとくさり。

古い家でね。今ごろは山で栗ひろい。

若いときは50kgも袋背負って下りたのよ。

結婚したらすぐ夫を戦争にとられ、

6年たって戻ってきた。

結婚後すぐ生まれた長男が6歳になっており

お父さんを初めて見て、

「ふるえた」と言ったのよ。と、遠くを見て。

また、ぼくの名札をみて、

いい名前です。両親を大切に。

そして戦争は絶対しちゃいけんのよ、と。

ひ孫がいて家に遊びに来てくれたことを

ずっと嬉しがる穏やかな表情が、

一瞬真顔になられた。

隣で黙って聴く娘さんが、

小声で詳細事実訂正されるのも聴きながら、

ぼくは明日への伝言を託され、

言い渡されたように感じていた。

訪問途中に見上げた、この

さざんかの赤がまぶしい。11/22

間違っているよ

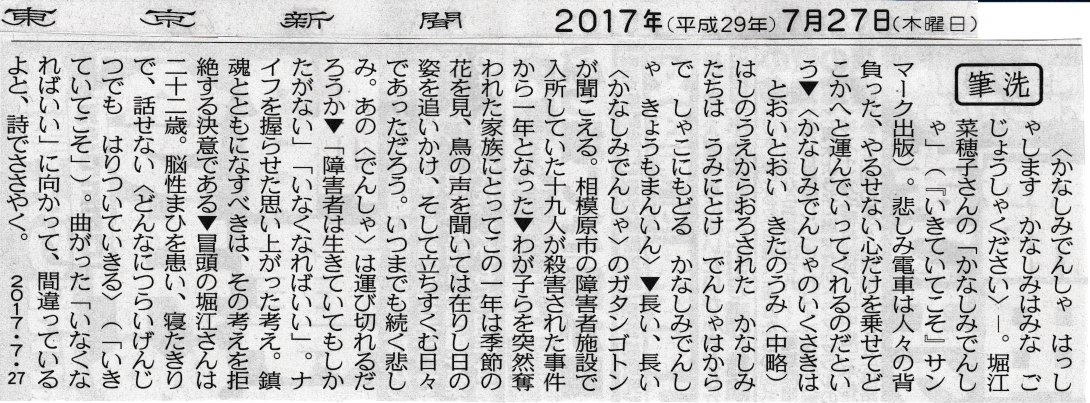

間違っているよと、詩でささやく 堀江菜穂子さん 7/27

Thank you for being there for me.

聴講生

6/10は一聴講生として、午前に恩師山下英三郎先生(社大名誉教授)の講義

「スクールソーシャルワーク~学校におけるソーシャルワーク実践の現状と課題」を

学生に交ざって聴かせていただきました。ほぼ満席でした。

講義では、今の子どもたちが置かれている状況とこれからの課題がより具体的に浮き彫りにされました。

その為のSW実践としてのSSWは、自身がその不安定な立ち位置で、しかもその畠が荒らされていく状況下でも、

子どものニーズベースのSW原点に常に戻ること、相互交流の循環の中で問題にかかわっていくこと、

SSW共有の視点(人間尊重・権利擁護、ミクロ・メゾ・マクロ包含実践、エコロジカル視点、ストレングスモデル)を基準にしていくことを忘れない・・・

というメッセージを受け取りました。

SW実践する者のひとりとして、横並びでその人の声をちゃんと聴き学び代弁すること、

ここでやめたら支援者がいなくなるからうまく適切に行動すること、けんかはしない・したたかに生き残る逞しさを!SWの醍醐味は相互成長!・・・と

先生らしい穏やかな語り口での現場SW支援といいますか、そっと背...中を押された気分でした。

前後しますが、講義冒頭に案内役をされた斉藤くるみ教授が、「校内にいて、しばらくすると会いに伺いたくなる先生でした!」と紹介されていました。

ぼくも同感でした。もう先生の研究室がないのが寂しいですね。

先生は個人的にも園長募集を励ましてくださったり、また2011年に福島のことを書かれた詩を送ってくださったり。

(「この道の向こうには」とタイトルにして、以来今も大切にうたわせていただいております♪」)

「人にとってもっとも不幸なことは、誰からも愛されていない、必要とされていないと感じながら生きることです」マザー・テレサ

今も印象に残る言葉たち。

◆「人の可能性をどれだけキャッチできるか、その鋭敏さ(=アンテナ・感性・アセス力)がSWの力量をはかる目安かなぁ。」

◆「会わないで、情報(二次情報)だけだと判断ミスを起こす。その情報のひずみを意識して。ニーズの元に戻らなければ。ニーズ把握では直接会うのが基本。また、自分の情報だけでなく。」

◆「自分の領域をあまり決めないで、相手から学ぶ柔軟性を。人のQOLの低下に接するからこそ当事者から学んで実現する誠実さを。クライエントがSWを育ててくれる」

◆「子どもが苦しんでるからSSWが要るんだ」

◆「行動を理解する手がかりとして、ネガティブ行動には根拠がある。疎外感や痛み、悲しみ、絶望感、苦しみなど・・・。そこに安心と安全を伝える。問題を抱えると言うのは、居場所を奪われること。SWが本人の安心できる人であること」

◆「当事者との連帯の重要性では、パートナーシップが大切、当事者から問題を取り上げないこと。きちんと手間を掛け(=意思を最大限配慮、十分な説明と納得)、当事者参加を。」

ご同輩、迷える時のおすそ分け。

今も残る言葉2。

◆「児童数が減少のなか様々な対策あっても問題増加があるのは、子どものニーズとのズレから」

◆「”子どもが生きづらい”が進行している」

◆「SW(理念・価値観・倫理観)を知らない方たちがSWを踏まえてSSW活動することに対する課題」

◆「日本型SSWは教委所属でミクロ(直接支援)排除~間接支援業務~目的が学校支援傾向に。SWの中にも間接支援の方がカッコイイと思ってる人がいる。」

◆「制度の枠をどう如何に外すか。制度に寄添うと、子どもの最善の利益から離れやすく危険なことに」

◆「紹介電話はただの連絡、継続的に関わるのが連携」

◆「SSW配置意義は、ネットワーキング&仲介調整力で文科省はここを強めたい」

◆「従来の関わり(懲戒・治療・教育)は局所的アプローチ(上下の視点・倫理観欠如・独善性(間違ってるのはいつでも子ども))であり限界と問題がある」

◆「学校は年齢差別の著しい所とも言える」

◆「学校での子ども・保護者・教師へのエンパワーメントを。少しでも楽になってもらえるよう力を高める。また異質な価値観を持ち込むことで、多様化と包摂性の高まりに。それで安全安心な学校コミュニティに寄与することができる」

・・・子どもが抱える問題は多様ですが、家庭環境、不登校の次に発達障害関連が多く、

児童発達支援センターにいる者として、実際に就学支援やその委員会にも関わっているので、

その際の大事な指針となりました。チューニング合わせていきます。

先生元気ですか?

昨日玄関ロビーにお母さんたちがいて、その中の一人が、先生元気ですか?と。

いまだそう呼ばれるのになれてなく…。

お母さんたちに元気もらってます、と応えたら、またぁと。

相談支援者は相談支援しているようで、その実相談支援させてもらって自己実現させてもらっている。

専門分野を実地で学ぶ機会と事例検討の同時進行で成長させてもらい、それが仕事と認められている。

まさに回りの方々に生かされている。

だから感謝の日々です。6/2

2017年5月10日東京新聞朝刊より

先日ある大学教授と話していたら、ぼくも発達障害だったんですよともらされた。

傾聴するぼくに、その生きづらさの中での選択の場面を語ってくださった。

感謝しつつ、もっともっとこのことの実態をよく知りたいと思うようになりました。5/11

NHKスペシャル 発達障害

~解明される未知の世界~

初回放送 2017年5月21日(日)

午後9時00分~9時59分

以下のリンクからも視聴できます...

http://www.dailymotion.com/video/x5nf4cj

小中学生の15人に1人と言われる「発達障害」。これまで、主に社会性やコミュニケーションに問題がある障害として知られてきたが、

最新の脳科学研究や当事者への聞き取りにより、生まれつき、独特の「世界の見え方・聞こえ方」をしているケースが多いことがわかってきた。

多くの人にとっては何でもない日常空間が、耐えられないほどまぶしく見えたり、小さな物音が大音量に聞こえてパニックになったり。

その独特の感覚・認知が、実は、社会不適応につながる原因のひとつになっていたのだ。

この世界を解き明かし、周囲が理解することで、発達障害の当事者の生きづらさは軽減。

さらに「新たな能力」を引き出すことにもつながると、世界の教育・ビジネスの現場が注目している。

身体障害と違い、「見えにくい障害」と言われる発達障害。番組では、当事者の感覚・認知の世界を映像化。

これまで誰にも言えなかった、わかってもらえなかった当事者の思いを生放送で発信する。

周囲から「空気が読めない、つきあいづらい人」などと誤解されてきた行動の裏にある「本当の理由」を知ったとき、あなたの常識が大きく変わる。

友と自分へ

真夜中映画館「ツレがうつになりまして」

・作者は自分がほんとうに書きたいものを書けばいいんです。

・人は自分の生きている姿じたいを誇りに思うことができる。

・あ と で ・・・あ:あせらない、と:特別あつかいしないされない、で:できることとできないことをみわける

~友と自分へ~5/4

兄ちゃんは自閉症

映画「くちびるに歌を」を観て

あまり映画は観る心情でも環境でもなかったから初めて。

機種変更でタブレットゲットしたら一月見放題になったのでタイトルにひかれて。

中学生の声がいい。桑原くんのお兄ちゃんが自閉症だったのが印象的。邦画、良いね♪5/1

言葉より目を見る

年度途中から来た年中のSくんは

ぼくに会うと目を見つめて何かを

伝えようとしてくれる

ぼくもしゃがんでむきあって

その言葉と気持ちを...

まるごと身体ごど受けとめる

そしたら

遊んでくると園庭に走っていった

いいぞ4/30

Dan Fogelberg - Believe in Me (from Live: Greetings from the West)

遊戯室のぞくと、まだ年小の二歳の子がお母さんがいなくてさみしいのか、どこかぶつけたのか…床に横になっている。

なんにも言わずに柔和に指導員が腰をおろし足の間にはさむように入れて一緒のひとときを過ごしている。

心が揺れて深まる瞬間なのかも・・・知れません。

メンタル弱いんですか?

昨日、30歳くらいの後輩が仕事で、

私メンタル弱いんです・・・と...

間をおいて 言ってあげたのは

メンタルつよい人って そういないよってこと

午後は学生時代のサークルの演奏聴きに行きます♪4/15

同僚との別れ

派遣や非常勤の先生との別れもまた淋しいものです。正規ではない契約の宿命かもしれませんが、仕事では職員として横並びでしたので。

ぼくは渡りの時期があり、転職は遠永の別れではないから泣かないと結構ドライでしたが、ライセンスであちこち選んで行くというよりも、

その福祉の現場でしばらくじっと過ごす…やり方を選んできました。福祉職は医療職よりつぶしが効かないから、できた関係は宝なのです。

固い握手したり、笑っていつものお疲れ様ですませたり、・・・。でもロッカーやデスクをきれいにされたのを見ると、見送った後に一抹のさびしさが襲ってきます。

でも、終わりは始まり、また逢う日まで、さらば友よ!3/31

元職場に行ってきた

別に気まずい別れではなかったので、急に休みになった今日、

床屋の帰りご無沙汰の元職場に饅頭持って挨拶に行った。

職場の配置はそのままで、ぼくが制作した職員在不在表兼自転車カギ利用者板がまだ活用されている・・・(懐かし)

皆さん大人なので昨日別れたばかりのように気さくに、一時時間が戻って懐かしんだ。

この春、後輩が昇格すると聞きそのお祝いも言いたかったし。(かつてのケアマネ奮闘記をしばし懐かしんで、今のガス抜きもできたかな?)

長居はできないので、また来ますとお伝えしたら、忘れ物のマグカップなどを手渡された。

帰り道、元同僚として同じ職種の仲間として、今後とも相談にのったり、一緒に悩んだりしていけたらいいなと思った。

(そうだ、ボランティアでうたいには来れるかな・・・♪)3/30

ギター持って近くに

今日の園庭解放では、夏の時と同じで子どもたちとふれあいたくて、午後ギター持って遊戯室へ入った。

走り回ってる子どもたちがギターを触りにくる。弦をジャランと鳴らして面白がる。外で遊んでいた子も走って中に入ってくる。

雰囲気が整ったところで、今日はオリジナルを3曲、遊具ブロックに腰かけて、昔の子ども劇場の時を思い出してうたい始めた。卒園の親子もいたからね。

若いお母さんが子どもを座らせて聴く姿勢にさせようとしたけど、小さい子どもはからだ全体で聴くから自由にさせてね、とお願いした。

まわり道、かあさんへのこもりうた、ラストランナーを。少ししんみりしたけど、喜んでもらった。3/29

ファシリティドック

母が世話になった老健にも、犬のパルがいました。

一匹でもいると、空気が違います。

飼うには責任あるけど、いいなぁ。3/18

闘病中の子どもを癒やすファシリティドッグの力

対話×3

前に職場のメンタルヘルス研修で、ある心理士の先生から、人は変わらないから自分が変わる実験をした方がよい・・・と言われたことがありました。

医師北村絢子さんのこの記事を拝読して、ぼくも黙って聴くしかないと諦めていることや口を挟む余地をくれない相手と接する時の、

もどかしさを飲み込む心の違和感を整理できました。

逆にぼくもまわりにそうしてる時もあるかも・・・と気づき、対話になってることの大切さをかみしめました。

いじめもハラスメントもいろいろな職場の人間関係もなにも、まずは対話からでしょうか。1/29

監視でなく信頼する力を

今朝1/28の東京新聞朝刊、医師高木俊介さんのコメントです。

.jpg)

はじめの一歩は大きな一歩

YouTube動画

「壊れゆく世界を変える個人の勇気について」(2時間10分)

教育講演会:中野晃一・上智大学国際教養学部教授

2016年11月19日に自由の森学園第32回公開教育研究会で行われた

中野晃一先生教育講演会の動画ノーカット盤です。

壊れゆく世界を変える個人の勇気について/中野晃一さん講演in自森2016.11.19.

園庭開放2

今日はリベンジ、遊戯室にてお母さんと子どもたちの前で昼前公演っ。

昨日の経験から、譜面台なし、子どもにされるままではない学び行動として、立ってうたってまたペグをいじられそうになったら動いて逃げる策にでました。

近づくやんちゃっ子を三度ほどひらり笑顔で交わしたら、その子も納得いったみたいで切り替わってくれました。

選曲は昨日は子どもたち向けだったので、今日はお母さん達へ。ブラザーサン・シスタームーン、(声が似てるからとリクエストされて)夢の中へ、そしてなごり雪。

ちょうどお昼前に終了して、ほどよく何とかレクリエーション役を務めることができました。感謝。12/28

※なかなか言葉のでないS 君が、にこにこぼくの顔覗いて、それから持っていた毛糸の丸い編み物をぼくに投げてよこした。

彼なりの嬉しいよサインを受けて、こっちも嬉しいくなりました。

いじめっ子君へ

どうしようもなくいじめたくなったら、深呼吸。それをして最低になる前に、いじめを振るわざるを得なくなってきた状況や気分を、誰かに話してみようよ。

きついよ、助けてって言っていいんだよ。最低なんて、一度あじわったならもういいじゃない。12/28

学園の園庭開放で

昼休みがずれ込んでちょっと間ができたので、ちょこっとかくし芸的に園庭開放で来られた子どもたちとお母さん方の前で弾き語りをしてきました。

遊戯室の中は小さな子がとことこ横っ飛びするような、にこにこよだれちゃんも居てお母さんのひざに入り込み、・・・やってくる子は譜面台持ち上げたり向きを変えたり、

一番上の歌詞カードを引き抜かれたり、脱いだブレザーをあちこち持っていかれたり・・・とちょっと特別な愛され方の環境におりました。

お母さんから、歌い終わった歌詞カードをダミーにおいておくといいかも、…というアドバイスまでもらいました。(それでも動ぜずにっこにこで数曲歌ってきた自分を誉めてやりたい。)

日頃子育てでお疲れもあるお母さん達がくつろぐ空間に、ギターと歌が流れて・・・お母さん達も緩んで聴いたりおしゃべりしたり。

子どもたちは身体全面で聴いてくれました。

カポタストをポケットに入れていたら、歌ってる最中に持っていかれたり、ペグを回されたりして・・・お蔭様でこれらに動じない丈夫な心と身体を持つ練習になりましたぁ。がははは!(汗)12/27

Killard House Special School choir singing Hallelujah

来春入園の女の子と昨日

ギターを持つぼくに興味津々近寄ってくる子たち

あぐらをかいてポロンポロンとコード鳴らすと

弦を触りに来る・・・まぁよだれは綺麗だし・・・

そのうち目が合うようになって無言のコミュニケーション...

サンタの大人へのプレゼントはこの子達

待ってるからね

♪雪原にいると聞こえてくるオリジナル・ロシア民謡

心象風景にもしんしんと

よいイブイブを12/23

今日は学園クリスマス会で

職員劇中歌にギター伴奏デビューします。

着ぐるみ達に負けない服で!のリクエストがあり、昨夜ステージ衣装箱を探したら、

30年前の光り物シャツが見つかり、もう恥ずかしいのだけど子どもたちが喜んでくれるなら、と着てきました。

…浮くかも(・・;)ぎゃはは。12/22

居場所に困っている

すべての子どもたちと生徒へ

そしてそのそばにいる大人たちへ12/19

ぼくの卒業式 / 山本さとし

♩山下英三郎先生からいただいたコメント

「今日もまた福島から避難した子どもたち何人もがいじめを受けていた(いる)というニュースが流されていた。

いじめられた子たちの痛みと、いじめる子たちの心の闇を思うと胸が重苦しくてならない。

僕の友人のフォークシンガー山本さとしさんの曲に「ぼくの卒業式」というのがある。

いじめを受けている子どもの目線で歌われているので、聴いていて心がヒリヒリするが、

僕たちが子どもの痛みに少しでも近づく手がかりになると思うので、FB友だちとシェアしたく紹介する次第だ。」

ぼくの街角の歌

きっとこの町で / 山本さとし

11/27

RJ フォーラム(修復的対話の勉強会)

今夜はRJ フォーラム(修復的対話の勉強会)に。これまでの実践は平日だったので参加できず聴講生のようでしたが、

今月は日曜にあるので参加を予定しています。主宰の山下英三郎先生はスカイプで信州からの参加です♪11/11

◇山下英三郎先生より

「他罰的、対立的、差別的な社会だから、それを甘受するのではなく、

異なるパラダイムに組み替えるひとつの確かな考え方であり方法でもある修復的対話について

共に学び会う機会を持ちませんか。」

◇以下はRJフォーラムより

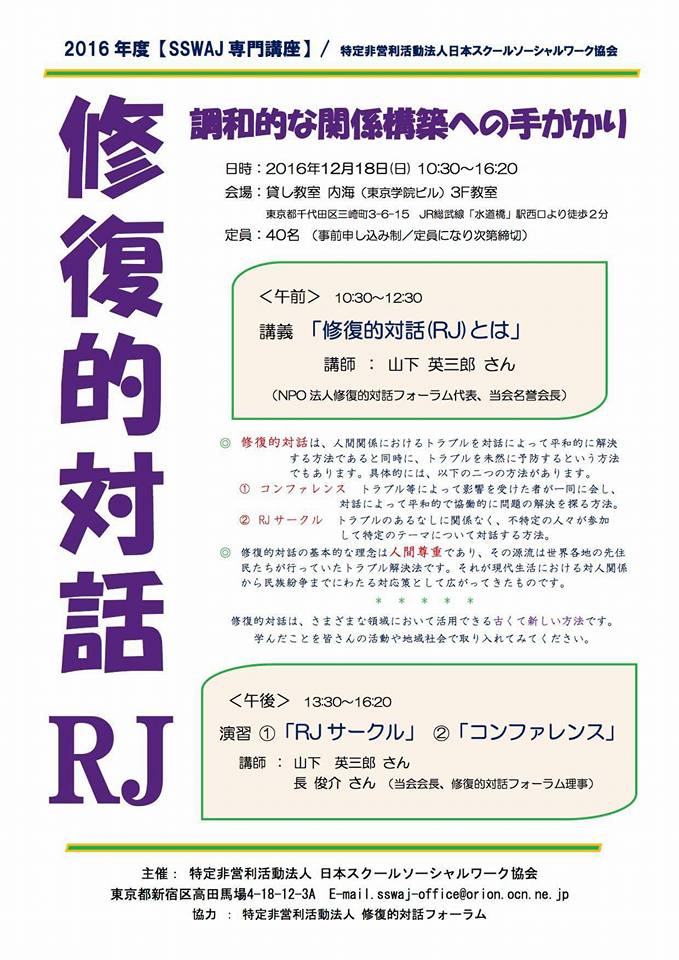

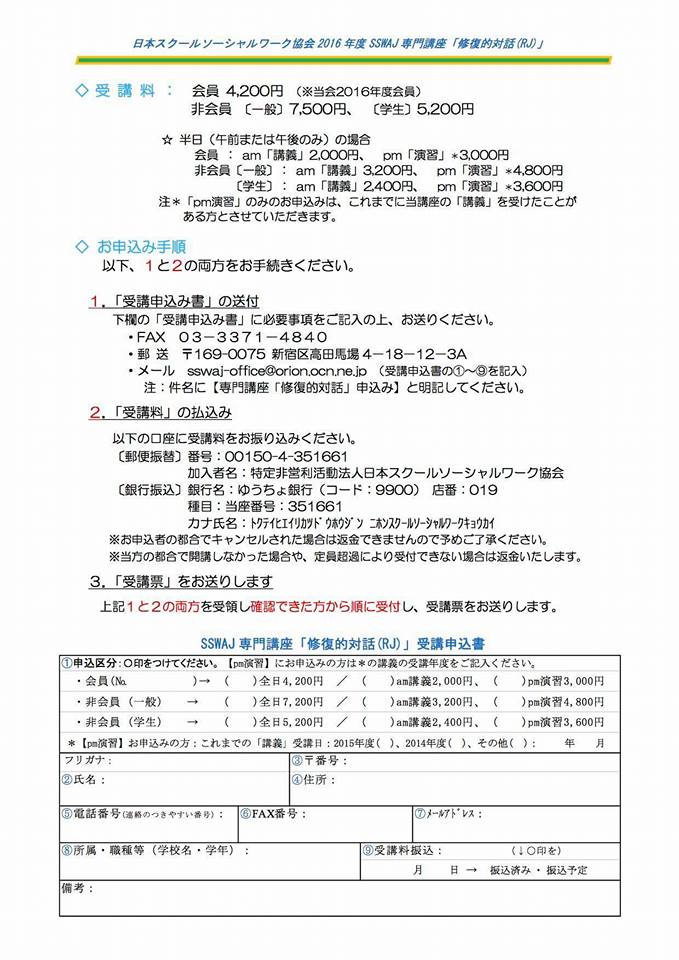

「日本スクールソーシャルワーク協会専門講座(修復的対話)のご案内

毎年、複数のシリーズを開講している当協会の専門講座。スクールソーシャルワーカーとして活動する方だけでなく

学校関係者、学生や一般の方からも評価いただいております。

今年も当協会ならではの素晴らしい講師をお招きして、講座を複数開講してまいります。

日程のご都合をつけて、自己研鑽や資質向上のためにご利用ください。

まず今回ご案内するのは、「修復的対話(RJ)~調和的な関係構築への手がかり~」です。

以下の日程で開催いたします。

日時 : 2016年12月18日(日) 10:30~16:20

会場 : 貸し教室 内海(東京都千代田区)

内容 : 〔午前〕 講義「修復的対話(RJ)とは」

〔午後〕 演習 ①「RJサークル」、②「コンファレンス」

講師 : 山下英三郎さん/長俊介さん

定員 : 40名 (要事前申込み)

修復的対話の講座により、調和や共生に基づく学校づくりに役立つ「RJサークル」、

いじめなどの対立場面においての介入方法である「コンファレンス」を学ぶことができます。

いじめ対応などの場面に立ち会うことの多いスクールソーシャルワーカーにとって、是非とも学んでいただきたい技法です。

お誘い合わせの上、お申込みいただけますようお願いいたします。

※非会員(一般)の全日の受講料は7,200となります。申し訳ございません。」

ぼくは困難と思われた時に何度もこの言葉を呟き応対に向かうことができました。これも参加したいと思っています。

風にのせて~イルカ~

昨日賀川学園にて

半日訪問してきました。民間で必要な私設を作り続けられた歴史、しかも仕事で始めたのではないという、先行したボランタリーな博愛の思いを伺ってきました。

掃除のいきとどいた木造りの建物には品格を感じ、今ここが居場所の方々との営みがいとおしく感じられました。

人とのすれ違い行き違いの際、そのためらいの時に聴こえてくる歌のひとつにしたいな、と思います。こうつぶやけたら。9/28

The Hollies - He Ain't Heavy He's My Brother (lyrics on screen & in description)

老芸人Kさん

一人古いアパートの二階の奥の部屋に住んでいたKさん。ベランダで、大きな貝殻にハトの餌入れていた。

誰のでもない花壇をかわいがり、時々来るヘルパーとはちょっとケンカして、それでもぼけたふりして、誰からも愛されて...Kさん。

親身にしてくれた彼女のアパートに実はずっと潜り込んで、一番奥の部屋を陣取った。

その彼女が入院して、もう老衰で家に帰れないと知って、だから取り潰しになるまで、そこにいたかった。

レンジが壊れてガスも危ないと止められて、だから一番安いのを自転車の荷台に積んで見せたら、彼は少しなんでもなさそうにして、喜んでくれた。

ベッドの前には薬の山、飲んでくださいよとナース。

礼儀正しく座るぼくには、あれこれ言わないのでご褒美のように、昔の芸の話をしてくれた。

舞台から声をかけるみたいに、ちょっと演じてくれた。

着ぐるみに入るなら、頭はタオルを巻きなよ。

そういって巻き方を教えてくれる。息が苦しくなくつづくまで。

人を見る時の二対一の法則、なんて伝授されたり。

ぼくはひと月に二三度通ったけど、ひそかに施設も探していた。

この気に入った町の中にある、ただ4人部屋の特養を。書類書いてね、待って待って待って。

そんなことも彼は面白がってくれた。

そしてまた演じるように話す。

なぜかスタッフはぼくの他は女性で、みんな憎めないと。

薬を取りに行った薬局の薬剤師も、彼の分というと笑う。

そんなKさん、ぼくの後を受け持った後輩に聞いたら、守秘義務やぶって独り言のようにぼそっと、そこに入れたんだって・・・。

よかったですね~Kさん。9/24

奥に引っ込めて隣人のごとく黒子で一細胞で

昨夜は風雨だったので片づけたベランダを今朝は戻した。

朝は幹線道路のそばでも空気が清々しい・・・。

福祉連携の仕事は、その一つ一つを相手とただ丁寧に応じる、

その連続・積み重ねかと思う。...

その時、調整意識は奥に引っ込めて、あくまで人として

ただその人とそのことでより良い関係になりたいと

気持ちを出して動いていくこと・・・かもしれない。

相手の気持ちやこだわりが微変更されるタイミングも待って、

ハグできるような瞬間が持てたら、日頃の元気になるなぁ。

・・・短くも熟睡できたので、寝起きに深呼吸して聴いて思う。9/21

Omara Portuondo - Toda una vida

赦すことはできるのか

昨夜2016/9/9のRJフォーラム(修復的対話の勉強会)では山下英三郎先生(社大名誉教授)が持参された

DVD「赦すことはできるのか~南ア真実和解委員会の記録~」を観せていただいた。

南アフリカのドキュメントで、まだネルソンマンデラの釈放(1990年)前の時代、白人公安警察がでっち上げで黒人活動家を暗殺した。

それを自首し、被害者家族の前で公の対話の中で罪を認めることで釈放される・・・被害者より赦されることがある・・・という重いテーマだった。

・・・僕の頭の中では「ビコ」(1980年)が流れ始めた。

人種差別の内紛という負の連鎖を断ち切る対話の試みがなされたことは、世界の紛争戦争史にとって大きな一歩だったのでは、

と帰りの電車で思った。また「ビコ」や「SUN CITY」(1985年)がネルソンマンデラ釈放の世界的な気運を高めたと思う。

そして現代、直接間接であれ、被害加害の立場をどちらもわが身にとらえ、無関心がそう仕向ける自覚も痛みも責任も

わが身の内にあることを告白し、その人間性の弱さをともに見つめ新たにもう一度連鎖を断ち切るべく、うたわれていってほしいと願う。

終わらない歌として・・・

安息の日曜の朝なので、静かに始まるヴァージョンを聴いてます。9/9

Peter Gabriel - Biko (Live on Letterman)

リジ―有難う

世界一醜い女性と呼ばれたリジ―さんの言葉が素晴らしい8/2

How do you define yourself? | Lizzie Velasquez | TEDxAustinWomen

この子らを世の光に

「この子らを世の光に」知的障害の子供たちに生涯を捧げた日本人を糸賀一雄

「謙虚な心情に支えられた精神薄弱な人びとのあゆみは、どんなに遅々としていても、

その存在そのものから世の中を明るくする光がでるのである。単純に私たちはそう考える。

精神薄弱な人びとが放つ光は、まだ世を照らしていない。世の...中にきらめいている目もくらむような文明の光輝のまえに、

この人びとの放つ光は、あれどもなきがごとく、押しつぶされている。

・・・・・・・・

しかし私たちは、この人たちの放つ光を光としてうけとめる人びとの数を、この世にふやしてきた。

異質の光をしっかりとみとめる人びとが、次第に多くなりつつある。

人間のほんとうの平等と自由は、この光を光としてお互いに認めあうところに

はじめて成り立つということにも、少しずつ気づきはじめてきた。」

糸賀一雄

もしも・・・の命が

ケアマネをしていた頃、超と付く高齢の女性Nさんのお宅に訪問した際は、ずっと話を聴く支援をしていた。

繰り返される話にうんざりはしない。もういつ死んでも良いのよ・・・と話は一回りするも話題の中に少しだけ新しい体験が入っているから。

生涯独身の彼女は、それでも出会いがあって良い人がいたらしい。見合いまで話が進んだのが・・・どうも家どおしの折り合いが悪く結果破談となった模様。

その時、瞬間だったが、華やかさを匂わせ悲しげに下を向かれた。

彼女は杖歩行がやっとだったので、そんなに弱くなった恰好を近所の人に見られたくないと外に出なかった、だのに、

ぼくが退職の挨拶をしに伺った日は、体を起こして玄関先まで出て角を曲がるまで見送ってくれた。

ぼくは視線を背中に感じながら、ペダルをこぐことしかしなかった。...

「遥かな愛」及川さん小室さんコンビの名曲。

これを聴くと、命の長さというか、たとえ残された時間に限りがあるにせよ、

愛する心で瞬間まで生き抜く人の心情を垣間見させてもらったように感じる。7/18

試行錯誤

応用行動分析

3分で分かる!子どもの「よい行動」を増やす応用行動分析入門

最初はその名称に固さがあって抵抗感があったけど、自然にこう働きかけられたら、

もっと子どもたちの良さやらしさがのびのびひきだされ守られて、優しさとすこやかさとしなやかさがひろがっていくのかな、と。

段取り計算操作的にはならずに、あくまで普通に自然に無理なくね。

ただ生活場面では、その場その時のありのままにもとっても意味があるように思います。

アプローチは一つにしないほうが、こだわらないほうが。その子にとって良いことを回りも親身に考え続けることでしょうか。

信頼関係や温かみのないものや価値の押しつけにはならないようにしたいものです。

それがあって・・・だから笑顔に。7/17

言われたことは覚えてる

子どもって小さな時に言われたりされたこと見ていたこと、良く覚えているんですよね。

子どもだからわかんないっていうのは、わかってない大人のいうことかもしれないです。

・・・ぼくも気をつけなきゃ。7/17

子どもたちは聴いている

Peter Yarrow - The Children Are Listening

事情の分かる大人になって

今日はRJ フォーラムの勉強会

事情がわかって、そばにふつうにしている支援。

その視点時々忘れてるけど、

定期的に自分の身に入れておきたいものです。

vote7/8

三姉妹

訪問と傾聴と調整の仕事を終えての帰り道、荻窪まで足を延ばしてきました。

一日に聴ける時間をほぼ過ぎてからの「中3勉強会&高校アドバンス」でしたが、

入室した途端高3に成長した彼と、まるでガールフレンドのようにぼくに笑顔で手を振って迎えてくれる

高3の彼女の笑顔を見て、疲れは吹っ飛んだのでした。

交わす言葉や近況の詳細...はさりげなくて良いのです。ぼくはふつうの大人の男の人として、

それぞれ事情があるだろうことを尊重して傾聴してるだけなんです。

彼や彼女の方から自然と話してくれるのが嬉しくてね。ぼくでも役に立ってるのかな、と思えてくるのです。

良く見たら小学生の姉妹2人が若いスタッフを追いかけ回してはふざけてたたいたり捕まえっこしたり・・・。

大学の先生のゼミの子たちが出てきて10月の日帰り旅行の計画を一緒にたてたり。

ひとり浮いちゃうから行きたくないなぁ、とつぶやく彼女にそっと寄り添うスタッフ数名・・・やるなぁ。

そんな場面の空気を心地よく思えてきた頃に、高校生になった彼からコンサートのお知らせも。

口笛を得意とする彼が、ぼくのためにクラッシックを一曲吹いてくれたり。

思春期の揺れの中で、不安と戸惑いの中で、自信なんてない憂鬱でいらだちを隠せないそんな中で、

誰かのために何かをしていく…なんて素敵なんだと素直に思えたのでした。

とは言っても小学生もいる集団なので、21時を過ぎればそれは電車やバスに乗るまでは

スタッフやお兄さんお姉さんが見送るのです。学校に行けてなくてもね、夜はみんな行ってないから気も楽なんだよね。

バスに乗った三姉妹の下の姉妹がバスの窓の上の方を開けて、無邪気に顔を出して手を振って見送るぼくらに合図している。

バスが見えなくなるまで、ね。自分を出せる空間や人たちがいることってどんなに大切なことなんだろう、と改めて思えたひと時でした。

子どもたちに有難うです。みんなに、おやすみなさい、夢で。

3歳の子がはじめましての代わりにタンポポを

ぼくらの手には何もないけど

愛を差し出していける

今は一票を6/28

RAM WIRE 『僕らの手には何もないけど、』Music Video ・「象の背中」の城井文が描くショートアニメ

新入園したEちゃんが庭で摘んでぼくにくれたタンポポ

修復的対話

山下英三郎先生が創められたRJフォーラム勉強会にて

修復的対話・・・ソーシャルワーカーとして

とても大切なことを教わっています。

・・・困難解決の糸口や心の安寧に役立ってます。6/11

「定例学習会

先日の定例学習会では、6/12に控えるRJ全国交流会での報告内容の確認から始まりました。

アンケートから見える結果から、提供しているRJサークルのプログラム内容についても再考してみました。

当フォーラムとしてはいろいろなスタイルのワークショップの提供を考えていましたが、そもそもRJサークルが日常的でなく、

年に...数回の提供だと同様のスタイルを踏襲したワークショップが良いのではないか、との意見もありました。

またRJサークルへの導入を図るオープニングも検討してみました。

これまではピースメイキングを意識した詩や音楽の提供を考えていました。

決して悪くはないのですが、波長を合わせるエクササイズにも多くの可能性があるのではないかとの意見も出てきました。

添付した写真は、呼吸法を練習しているところです。

子どもたちからもらえた意見から、いろいろなことを学ばさせていただいております。

まだまだ未完成ではありますが、6/12のRJ全国交流会ではこれまでの実践を報告させていただきます。

交流会は誰でもが気軽に参加できます。参加費500円。

当フォーラムの発表は13:50-から、しかもRJサークルに参加した学生からも報告があります。

お時間に都合がつくようでしたら是非ともご参加下さい。6/10」

学習会

「定例学習会

5月の定例学習会では、総会を開催しました。

今年度も引き続き、神田一橋中学校、自由の森学園での実践をすると同時に、新しい実践も始まる予定です。

また6/12のRJ全国交流会で報告することも決まりました。その他の予定として、

一昨年開催した「修復的対話フォーラム」「対話の会」「高齢者虐待を未然に防ぐRJ実践研究会」共催の研修会も開催する予定です。

いろいろと事業が始まりますが、学校での実践は平日が中心のため人手が足りません。

ぜひとも月1回の学習会に参加しながら、一緒に修復的対話の広める活動にご協力お願い致します。

会員大募集中です!6月の定例学習会は6/10になります。...

ちなみに今月は視聴覚機器トラブルは乗り越え(?)、「憎しみを越えられるか ~北アイルランド紛争・対話の旅~」を鑑賞しました。

NGOグレンクリーによる『対話の旅』の参加者は、過去の憎しみやわだかまりを克服したいと切実に考えている人たちです。

悲しみや怒りの表出と同時に、敵対する相手の置かれていた状況を理解することで心が揺れ動く過程を丁寧に映像として残しています。5/14」

Mさんの男泣き

Mさん

孤独なイラストアーティストだった。

病気になる前の作品は、INでも見られる。

一緒に八幡山の病院に行った時、待合室で男泣きされた。

治療というより、この状況になったことを憂いておられるようだった。

ただ眠りたかったんですよね。

部屋には、ハーレーを乗りこなしていた頃のブーツが二足、

弦を張っていないオベーションアダマスがギタースタンドに立てかけられ、

BOSEミニシステムからはジャクソンブラウンがいつも静かに流れていた。

翌月のサービス利用表に押印してもらってからしばし、その歌を2人で聴きあった。

言葉なんていらない瞬間だった。

イラスト、スマホに保存してますから。

Jackson Browne-Late For The Sky Full Album

孤独を癒す場

以前精神のデイケアの散歩にSWとして付き添った時のこと、新人保健師がやってきてしばらくぼくの隣を歩いていた。

そのうち、さりげなくぼくの顔をのぞきながら声をかけてきた。気分はどぅ?・・・ぼくは戸惑い返事に困っていると、

なんかなじむ気持ちでそのまましばらくそばを歩いてくれた。これは気持ち的に癒される瞬間だった。

ぼくの様子が気になったのか、ほかの保健師と話していたら、何よぅスタッフだったんですか?って。・・・今も似たように歩きます。

ルーチンで慣れてくると、サービス段取りの安定はあるけれど、新鮮味や初心を忘れがちだと思う。

通常業務の中にこんなに大切なことが含まれているのに、何か目新しいことをしなくちゃと気をもんでいる中堅に話したい。

ぼくもこのディで癒された瞬間体験を、他者関係に生かしたいと思う。

このおばあさん、ぼくの担当していた方にそっくりなんです。2/23

♣吉田浩さんFBより

「マザーテレサさんが、ニューヨークで講演をした時、ある人が質問をしました。

カルカッタのような貧しい現状は、ニューヨークにはありません。私たちができることは、ないのでしょうか?と。

すると、マザーは、都会には孤独の中で生きている人がたくさんいます。貧乏よりも辛い孤独。

カルカッタの現状よりも、難しいがやるコトがたくさんあ...ります…。

このような内容…の言葉を思い出しました。

生きるのに必要なコトが見えてきますね」

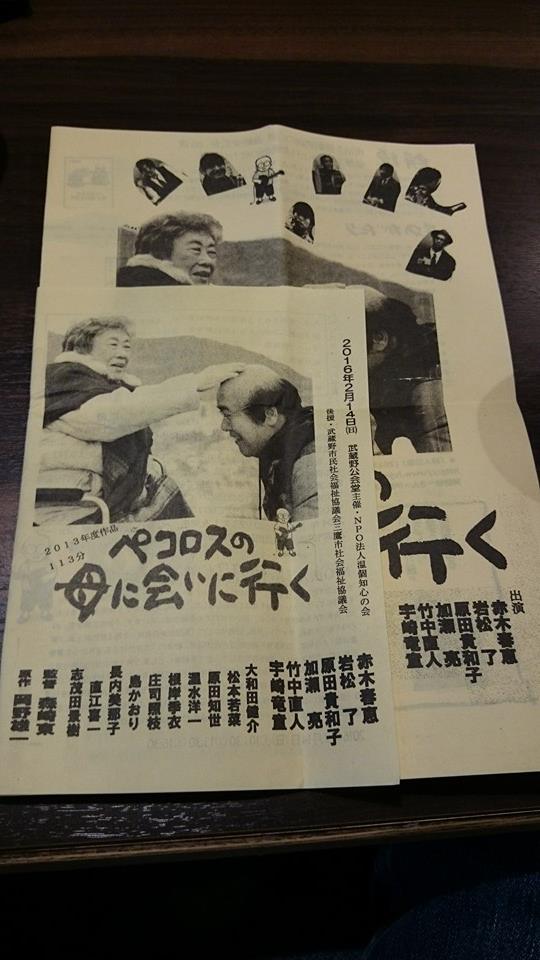

ぺコロスの母に会いに

武蔵野公会堂まで、ペコロスの母に会いに行って来ました。

吉祥寺は学生時代にバンド活動した町です。穴場にてひと休憩。

映画は長崎弁も心地良く・・・また一人旅したくなりました。2/14

映画の中のケアマネは施設をすぐ勧めていてハラハラしました。

本人や息子の思い悩む気持ちにもう少し寄り添っても良かったのでは、と。

・・・たぶん映画も実際はそうされていてもカットせざるを得なくて・・・というおさえ処だったのかもしれません。

お見舞いに

今日、河北病院まで入院しているぼくの利用者さんのお見舞いに行って来ました。

春には担当を離れるぼくからの手紙を見て、夫婦で泣いてくださった・・・。

落ち着いて、春には花見をして一杯やりたいものだ、と窓の外見て言っておられた。

サービス終了はお別れのさびしさが伴いますが、それはまた別の意味のある、今後につながること。

明日へつながるかな(愛)しみでもあると思っています。2/13

顔を思い浮かべながら

昨夜の勉強会(「修復的対話フォーラム」)

オープニングでの歌やクロージングでの詩、トーキングピースの小物など、

生徒達の顔を浮かべながら皆で探し準備するのもまた楽しみです。2/12

「修復的対話フォーラム」より(FBから)

定例学習会

2月の定例学習会では、先月の自由の森学園での実践報告から始まりました。

平日の日中開催であったため参加できないメンバーもたくさんいましたが、報告を通して大まかな流れや

当日の雰囲気を感じてもらうことができました。また今後の改善点についても話し合うことができました。

続いて、来月に控える神田一橋中学校でのRJサー...クルのプログラムについて話し合いました。

子どもたちに対しては今年度3回目の実践となります。

今回はメンバーが製作した備品と、メンバーが紹介してくれた歌を使って、愛情たっぷりのサークルを実践します♪

報告をお楽しみに。

さて、最後に来年度にかけての定例学習会の予定です。来月は18日(※第3金曜日)のためお気を付けください。

ただ4月以降は、これまでと同様に第2金曜日(4/8、5/13、6/10、7/8、9/9、10/14、11/11、12/9)、

清瀬駅前のアミュー6階会議室で行います。場合によっては長野合宿もあるかもしれません。

来年度に向けての会員も引き続き募集しております。学校での実践の際には、メンバーの協力が必要不可欠です。

多くの皆様のご入会を心よりお待ちしております。定例学習会への見学も、気軽にお問い合わせください。

ギターの鳴る福祉施設

今夜はラルゴ作業所の理事会

会議までの時間、早めに着いたのでギター弾きます♪

元気です。

♣終わって、頭クラクラ・・・今夜は良く眠れそう。...

I'll always be with you,always.2/10夜

.jpg)

早朝に譜面整理

♪目覚めてしまうと早起きなので、珈琲など儀式でいれて

3月の選曲と譜面整理をしてる。ミュージシャンに戻る瞬間!

♣今日は午後ピンチヒッターで特養施設の事務支援に行く。これが結構ソーシャルワークなのですよ。

いつ誰からどんな電話が来るかわからない。受け答えもセンスがいる。

全体を知らないと返答できないし、どこにその職員がいるかもわかってないとつなげない。

またいつ利用者や家族が訪ねてくるかもしれない。また、いつ出かけられるかもしれない。

その直接対応も問われる。急変があれば救急車対応もだ。業者セールスの電話も結構数がある。

伝言メモの書き方も要チェックだし。しかもこれが複数同時進行だから気が抜けない。

さばき方も工夫がいる。(トイレ休憩もままならず、膀胱鍛えてないとね。)

ちょっと時間があるとPC入力だたまったアセスメントとケアプラン更新に手を付ける・・・。...

同輩SWが言うには、この事務支援を見てるだけで社会福祉士実習生には勉強になる、と。

いや、その気で観てないと、ぼくなどただの雑用係でしょう。

♦PCやスマホから離れるひと時づくり、なかなか難しいのは中毒性あるからかな。

さびしいからかな、不安だからかな。まぁ、人恋しいからかな、にして朝迎えます。

今日も元気でお願いします。2/10

補聴器の友人A

同級にA君という補聴器をつけた友人がいました。

ぼくのアパートに泊まり遊びに来てくれた時、補聴器を貸してもらいました。

その時初めて、こんなに雑音も全部拾うんだ…と唖然としました。

「山本~っ、聴こえるか~っ」と呼びかけてくれたA君の顔を今も思い出します。

学びたい君へ そして自分へ

大事な取り組みだと思います。学生の表情がいいね!2/7

日本社会事業大学聴覚障害者大学教育支援プロジェクトについて

コミュニケーションバリアフリー課程

日本社会事業大学で新しい取り組みをご紹介します。

コミュニケーションバリアフリー課程が開設されます!この課程は聴覚障害者支援のスペシャリストを目指す一年間の課程です!

入学資格は高校卒業以上です。

福島智先生の盲ろうコミュニケーション支援論や木村晴美先生の通訳技術などの講義があります。

私は盲ろう支援や当事者通訳者に興味があります。当事者通訳というのは、リレー通訳と言って、聞こえる人が手話に訳したものを、ろう者がさらに正しい日本手話に言い直すも

また既にある程度手話通訳のできる方で、大学の講義の通訳を目指す方も歓迎です。

パソコンテイカーを目指す方におすすめの授業もあります。パソコンを打つのが好きな方、聴覚障害者の情報保障をおこなうパソコンテイカーを目指しましょう。

盲ろう支援・手話通訳・パソコンテイカーどれかひとつの実習を終えたら修了証がもらえます。そしていろいろな支援の現場で活躍してください。

勿論日本社会事業大学で学ぶ、私のような学生の情報保障もお願いしますね。

社会人の方も、お母さんたちも、夕方以降の授業や休日の集中講義で、学べます。

お申し込み受け付け中です!詳しくは日本社会事業大学聴覚障害者大学教育プロジェクトのホームページをご覧ください。

コミュニケーションバリアフリー課程

視界に入れてもらって

今日、小さな子どもたちに会いに行ってきました。

自己紹介はお互い気恥ずかしいね。

言葉はすぐでないけど、言葉だけじゃないよね。

視界に入れてもらえて嬉しかったのです。

会って近しい嬉しさを共有しました。...

自閉的なものも抱えてもいるけど、元気に外遊びして、陽を浴びて、お腹すいて、

お昼ご飯友だちとしっかり食べられる、自然で健康な毎日が心身を育てているんだなぁ、と教えてもらいました。

ハイタッチしたり、ぐるっと走ってきて背中タッチされたり、言葉が出なくて上を向いて挨拶してくれたり、

正面からは観れないけど横を通り過ぎる時に横目で見てくれたり、

おトイレ失敗して泣きべそかいてる時だから泣き顔だったり、

お腹すき過ぎてそんな場合じゃなかったり・・・どれもわっかるなぁ。2/6

春のにおいを感じて

今夜はNPO法人ラルゴのスタッフミーティングでした。

夜11時まで・・・理事の端くれとしては、4月からの体制にも協力的で

あろうと思いました。もう設立20周年の就労継続支援B型作業所です。

来春には福祉系大学の卒業生も職員として招こうと話しました。...

今日は立春、梅のつぼみが嬉しくて。高齢の皆さんの顔もほころびます。

♪風よ 季節の訪れを告げたら 寂しい人の心に吹け

そしてめぐる季節よ その愛を拾って 終わりのない物語をつくれ♪

・・・春の匂いが気持ちをほっこりさせてくれます。2/4

特性を活かして

この記事、もう見ましたか?

これを読んだ時「まさしくこれが神経の多様性の尊重!」と思いました。

(簡単に言うと、神経の多様性とは、脳の違いにより行動や考え方が異なる事)。

自閉症をもつサム。彼にとって、じっとしている事はとても難しい。

でも、その「特性」(障がいでなく!)を活かして......

自閉症の少年と彼の力を信じたスタバの店長が生み出した”躍るバリスタ”に感動!

夕暮れ時の試練

うつのご家族のストレス受け止めて

夕方ややいらだった電話を受けて困惑した。

傾聴するも本人おさまらず詰問する。

説明をしようにも聞いてくださらない。

このままガチャンと切られるかと思ったら、...

・・・これで切ります、と丁寧に。

ぼくなりに事情はわかってますから、少し時間おいてね、

来週にでも電話してみますから。

さぁ今日もいい天気。1/21

Ann Sally - I wish you love

FB井上智さんのコメント1/19

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

♣「啓発活動」

どうか保存・共有・シェアしていただければ嬉しいです。

3本のyoutube動画をご紹介します。

啓発絵本「サトルの話」27分

ディスレクシアとは何か?を子供がお友達と共有出来る様に語られています。

もちろん、学校の先生方にも是非聞いて頂きたい。

http://youtu.be/MuuT2Fi2KXQ

自閉症である苦しさを自分自身の言葉で語れる方は少ない。必ず全ての人が見るべきです。約3分の動画です。

彼の姉が動画制作していますがハリウッド級の作りです。

http://youtu.be/q6ujjOvT9_8

一年前に「ザ!世界が仰天・子どもを守れスペシャル」で放送されたものです。約46分

ディスレクシアに関する再現フィルムです。

スタジオ入りして下さった竹田契一先生は再現フィルムの監修もしてくださいました。

http://youtu.be/v6ac523v9gs

井上智 寅から皆さまへのメッセージ

「先生方へ」

サトルこと私は、ディスレクシアという困難を抱えています。

私は、音と文字の一致の難しいタイプだと言われています。

ディスレクシアといっても、色々なタイプがあるそうです。

あくまでこのお話は、「サトルの場合」ということですので、全てのディスレクシアの子ども達が同じ姿になるわけではありません。

でも、みんな「困って」います。

先生の力を借りたいと願っています。

そのことを忘れずにいてください。

私は、聞く・話すという部分には何も問題がなく、むしろおしゃべりで機転の利く方だったため、「読めない」という状況は、子どもであった自分自身はもちろん、周囲にも全く理解されないものでした。

「なまけている」と言われ続け、その場を凌ぐためのいい訳は「嘘つき」と罵られてきました。

みんなが簡単にできる事が、どうがんばってもできない自分に絶望し、たくさんのことを諦めて生きてきました。

ディスレクシアであるということは、目や足の不自由な人と同じで、本人の努力ではどうしようもない部分がある事を、ぜひご理解下さい。

私たちにとって、自分にあった学び方を求める事は、わがままでもなんでもなく、眼鏡や車いすのように、当たり前に必要なものなのです。

どうかどうか、先生方の目の前にいる、たくさんの「サトル」達が、彼らに必要な学び方で授業に参加する事を、支えてください。

「サトル」達は子どもです。

自分の特性も、周囲の子達との違いも、自分では気づけません。

必死で、本当に必死で、先生の求める方法で学ぼうとしているはずです。

みんなと同じ方法でないといけないと、もがいているはずです。

「サトル」達の慟哭に、どうか気づいてください。

そして彼らを、スタートラインに立たせてやってください。彼らは「方法」なしには、そこにたどりつくこともできないんです。

お話の中の横手先生と設楽先生のエピソードは、どちらも実話です。

ルビを消されて、私は読めるようになったでしょうか?

答えは「否」です。

わずかな「方法」さえとりあげられて、なにもできなくされただけでした。

100回掛けと言われた事も、ため息とともに遮られた事も、何度もあります。

50をすぎた今も、思い出すと体が震えるほど苦しくなります。

一方で、サトルの姿に違和感を感じ、その力が出せるように考えてくださった設楽先生のような方とも出会いました。

子どもであるサトルにとって、先生が何を見つけ、何を与えてくださるかというのは、とても大きいです。

今は、たくさんの方法があるとききます。

実際、自分はict機器を使うことで、ずいぶん日常生活が支えられています。

今まで願う事もかなわなかった資格試験にも、挑戦することができました。

50を過ぎた自分でさえ「学ぶ方法」が保証されれば伸びるんだと思うと、まして子ども達にとっての可能性は大きいと思います。

見てわからない困難です。

本人にも説明がつきません。

どうか、知ってください。

そして、学ぶための方法を、一緒にさがしてください。

みんなに必要でなくても、この子には必要なんだと、先生が心から思ってくださる事が、周囲の友達からの理解にも必ずつながります。

音読が困難をより大きくする子がいるということを、

音の一致が難しくても、読んでもらいながらだと、きちんと意味が取れる子がいるということを、

このお話の中で感じていただければ、幸いです。

「お友達へ」

サトルの周りのみんな、きっとサトルのことが不思議だよね。

遊びのときは中心で、みんなを引っ張って行くぐらいしっかりしているのに、

音読の順番が回ってくると、真っ赤な顔をしてひらがなまでまちがえる。

みんなからみたら、きっと「変なの」っておもうよね。

あのね、「え」という字を見たら「え」という音が浮かぶ、みんなにとっは、きっと簡単な事なんだろうけど、実はサトルにはとても難しいんだ。

複雑な遊びのルールも覚えられて、友達との会話も普通にできるのに、

そこだけとってできないって、わかりにくいよね。

「サトルくんならできて当たり前」って思うことができないんだ。

みんなが不思議なように、サトル自身も不思議で仕方がないんだよ。

「見えない困難」って、本当にわかりにくいよね。

でも、サトル君と一緒に勉強したり遊んだりしているみんななら、「どうして」がわからなくても、サトル君が何かに困っている事には、きっと気がつているよね。

困っているなら、手を貸せばいい。

手伝える事があるなら、手伝えばいい。

それは、サトル君に対してだけじゃない。

あなたが困ったときも、同じ。

とっても単純な事なのかもしれないね。

お話の中に「ずるい」ってキーワードがでてきたよね。

みんなは、サトルが先生に問題を読んでもらったり、声に出して読む音読てなく、だまって目で読む黙読でOKと言ってもらったら、「ずるい」って思う?

今までだったら、思ったかもしれないね。

でも、このお話を読んだみんなは、それが「ずるい」じゃないって、わかってくれると思うよ。

もしみんなが目が悪くなったら、眼鏡をかけるよね。そうしないと黒板の字も見えないし、近くを見るのだって、とっても大変で疲れきってしまう。

それなのに「眼鏡はずるい」と言われたらどうする?

困っちゃうよね。

サトルにとっての「読んでもらう」ことや黙読は、眼鏡とおんなじなんだ。

それがないと、とっても困ってしまうこと。必要な事なんだよ。

だから「ずるい」と言わないでね。

もし他のクラスの子が「サトル君ばっかり読んでもらってずるい」って言ったら、みんなが教えてあげてほしい。

「違うよ。これはサトル君にとって必要な事だからずるくなんてないんだ」ってね。

そうしたら、どんに心強いことか!!

あのね、仲間がわかってくれるって、スゴイ力になるんだよ。

遠くの誰かさんでなく、サトル君と同じ教室にいるみんなだからこそ、知っていてほしいし、味方になってほしいと思います。

「ずるい」でなく「おっ、サトルがんばってるなあ」と思える仲間でいてください。お願いします。

「お母さんへ( 保護者の方へ)」

サトルが苦しんでいるのと同じように、みなさんも悩んでおられることと思います。

知っていていただきたいのは、「同じ方法ではないかもしれない」ということです。

みんなと同じ方法であることが目的ではなく、サトルが学んでいけることが目的ならば、どうか、柔軟に手だてを探ってください。

もちろん、保護者の方だけでは難しい事もあるかと思います。

今は、たくさんの専門機関があります。信頼できる方とつながって、サトルの学びを支える方法を一緒に探してください。

みんなにできる事ができない自分を、サトルは「恥ずかしい」と思っています。はずかしくてくやしくて、「困っている」と言えずにいるかもしれません。

大事な大好きな家族から、「なんで」「こんな簡単な事」というメッセージをうけとってしまうと、もっともっと言えなくなります。

本当は「助けて」と言いたいのに、言えずにごまかしたり逃げ出して1人で泣く事しかできなくなってしまいます。

どうか、「なんでこんなこともできないの」ではなく、「こうするとできるね」を与えて下さい。

理解が進んだとはいえ、まだまだ日々の中で悲しい気持ちになる場面がたくさんあります。

だからこそ、一番の味方でいたください。

みなさんにがっかりされる事が、サトルは何より辛いんです。

大好きなお父さんやお母さんをがさかりさせてしまっている自分は、

なんてダメなヤツなんだと、思ってしまうんです。

サトルは、「わかりたい」「勉強したい」と願っています。

「なんで」と聞かれても、彼にだってそれはぬわからないんです。

どうかそのことを、忘れないでいてください。

ザ!世界仰天ニュース 12月10日 141210

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

雪道歩いて訪問

雪中お見舞い申し上げます。

今日の訪問は自転車やめてみんな歩きです。

街中この表情に癒されて歩きます。1/18

今朝は早出雪かき、徒歩訪問・・・気づいたら、AMでもう8000歩越え。

嬉しいのは訪問先で、ご家族が玄関を電気ストーブで温めてくださっていたこと。

ホットコーヒーまでご用意いただき、本来は丁寧にご辞退するのですが、

そのお心遣い嬉しく甘えてしまいました。

君を知るための会話

相手を知る対話を続けていくと

相手も自分も幸せに近づいていく

そんな気づきから始めたいものです1/18

先生達へ(不登校についてのお願い)

スクールソーシャルワーカーや修復的対話はこの観点からも導入は有効なことだと思いました。

子どもの心が折れないように

子どもの心が折れないように

誰もが目配り気配り心配りを1/17

学校の先生達へ(発達障害の子どもを持つ保護者対応)

子どもに学ぶと言われて来ましたけど…。

もうこれは誰もが対人関係を結ぶ時に胸に手をあてて、立ち止まって考えたい提案だと思いました。

「インクルーシブ」とは

インクルーシブとインテグレーション

彼らのそばにいる

春にはぼくも彼らのそばにおります。

その世界にもっとつながりたいのです。

出会いの好タイミングがありぜひ拝見します。1/17 山本

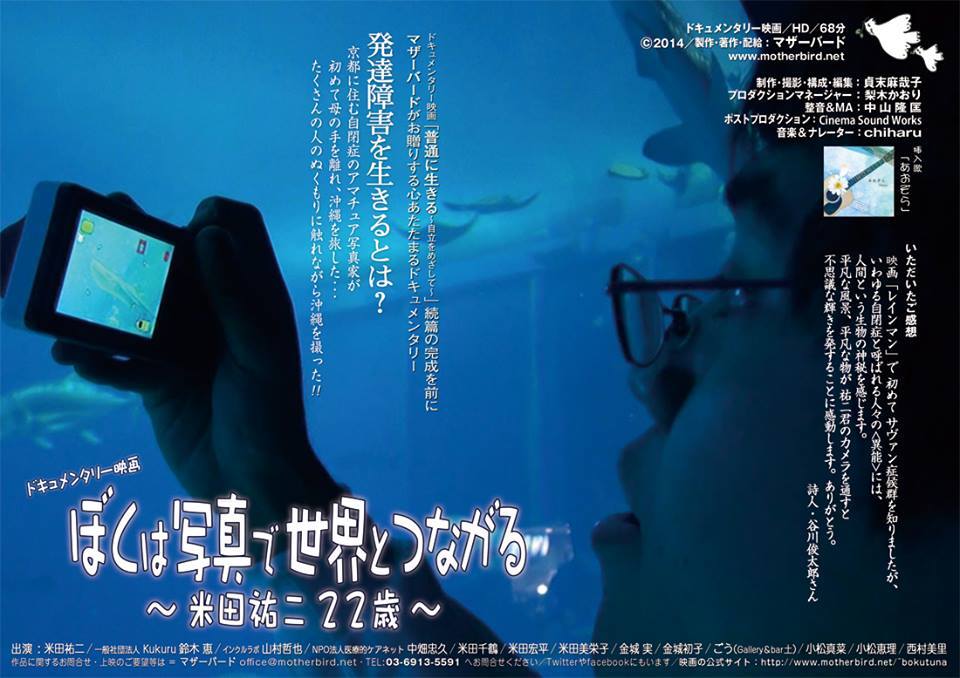

■2016年 2月6日 (土)「ぼくは写真で世界とつながる」...

開映:19:00(〜20:40頃終了)

会場:レンタルスペース103

(世田谷区喜多見8-18-16)喜多見駅スグ

主催:第2回 喜多見と狛江で小さな沖縄映画祭+α

予約・問合:03-3489-2246(M.A.P.うぶかた)mail:mpro@mbh.nifty.com

※上映の後に制作者・貞末麻哉子さんのトークがあります。

※前売り 1,000円(当日 1,200円)

※学生及び75歳以上割引 500円(受付で学生証・保険証等を提示)

https://ticket.corich.jp/stage/ticket_apply.php…

マザーバード

http://www.motherbird.net/

「ぼくは写真で世界とつながる」公式サイト

http://www.motherbird.net/~bokutuna/

アガペ、久しぶり

冬来たりなば♪

ホームにて3

福祉のキャリアの始まった母校にて、

いちソーシャルワーカーとして今日立ち止まってきました。1/13

自閉症の子との思い出

秦野市の弘済学園に音楽療法の実習で伺った際、ある自閉症の小学生の男の子がぼくが弾きうたうのを見て近寄ってきて

、目の前にちょこんと座り、おそるおそる手を伸ばしてギターに触れ始めました。

しばらくそっとしていましたが、弾かない時と弾いてる時のギター表板の振るえも伝わったかもしれません。

柔和な顔したと思ったら、そのまま立って部屋の出入り口の方に走っていきました。

あの笑顔の瞬間と走ってゆく後ろ姿を今も覚えています。1/12

君の好きな花

自閉症って友だちさ

5歳の自閉症の少女が描く絵が信じられないほど美しい!

【感動】自閉症の少年がピアノを弾く【涙腺崩壊注意】

自閉症スペクトラム(ASD)児者の聞こえ方を疑似体験してみる

自閉症の弟を馬鹿にする小学生。そのとき放った兄の言葉が胸につき刺さる。

ずっと気になっていたもの。ぼくも兄がいますが、小さな子どもの頃かばってもらったことを覚えています。

山下英三郎先生から教えてもらった歌「Mark Wills - Don't Laugh At Me」です。(PPMもカバーしてます。)https://www.youtube.com/watch?v=FVjbo8dW9c8

Peter, Paul and Mary "Don't Laugh at Me" https://www.youtube.com/watch?v=ziLiIPViM2E

光とともに 1話 - Hikari To Tomo Ni Episode 1

光とともに 2話 - Hikari To Tomo Ni Episode 2

光とともに 3話 - Hikari To Tomo Ni Episode 3

光とともに 4話 - Hikari To Tomo Ni Episode 4

光とともに 5話 - Hikari To Tomo Ni Episode 5

光とともに 6話 - Hikari To Tomo Ni Episode 6

光とともに 7話 - Hikari To Tomo Ni Episode 7

光とともに 8話 - Hikari To Tomo Ni Episode 8

光とともに 9話 - Hikari To Tomo Ni Episode 9

光とともに 10話 - Hikari To Tomo Ni Episode 10

光とともに 11話 - Hikari To Tomo Ni Episode 11 | Final

【 光とともに 〜自閉症児を抱えて〜】 Hikari to Tomo ni ~Jiheishou ji wo kakaete~ EP 1

【 光とともに 〜自閉症児を抱えて〜】 Hikari to Tomo ni ~Jiheishou ji wo kakaete~ EP 2

【 光とともに 〜自閉症児を抱えて〜】 Hikari to Tomo ni ~Jiheishou ji wo kakaete~ EP 3

【 光とともに 〜自閉症児を抱えて〜】 Hikari to Tomo ni ~Jiheishou ji wo kakaete~ EP 4

【 光とともに 〜自閉症児を抱えて〜】 Hikari to Tomo ni ~Jiheishou ji wo kakaete~ EP 6

【 光とともに 〜自閉症児を抱えて〜】 Hikari to Tomo ni ~Jiheishou ji wo kakaete~ EP 8

【 光とともに 〜自閉症児を抱えて〜】 Hikari to Tomo ni ~Jiheishou ji wo kakaete~ EP 9

【 光とともに 〜自閉症児を抱えて〜】 Hikari to Tomo ni ~Jiheishou ji wo kakaete~ EP 10

ギター伴奏の仕事

今日は地域の高齢者自助グループ“絆サロン”歌う会でギター伴奏します。

打合せでいつもはどうされてるかを伺ったら「図書館でCD借りてそれに合わせてたので

テンポもキーも合わなくて」とのこと。

サークルになって四方山話聴いたり、リクエストもらって和やかに過ごそうと思います。

そう、歌ってひとりのつぶやきからですね。1/9

Barry Manilow Live - One Voice / I Write The Songs (HD)

着きました。近所のディサービスの部屋を借りています。

ぼくの音楽活動は知らない方々の集まりです。ぼくも肩書き外して、“ギターの得意なお兄さん”でいました。

20曲ほど皆さんとうたい、抹茶と和菓子いただきました(^^)

RJフォーラムにて

昨年はスケジュールの関係でお休みさせていただいておりました。

今月からまた伺います。

昨夜は坂上香さん路加君とも会えました。

(坂上さんコメント有難うございます。伺えたら素敵です♪)1/10...

坂上香さんコメント(FBより)

「今日は修復的対話フォーラムの勉強会に参加した。

RJサークルが自森(とりあえずは中学)に導入されることになるかもしれないので、少し現場のことも勉強しておかないとと焦り、今年から可能な限り参加予定。

1999年に制作した番組が17年後も見られているなんて驚き。路加も初めて見ていろいろ感じた様子。

勉強会には、なんと自森の合唱でいつも歌われる「ヒロシマの有る国で」の作詞作曲をされた山本さとしさんもお見えになっていて、これまた驚き。

路加は山本さんから特性のギターピック(one voiceと書かれている)をもらってニンマリ。帰路で「自森の音楽祭に招待したいなぁ。来てくれるかなぁ」とぼそり。」1/9

修復的対話フォーラム(FBより)

1月の定例学習会では、RJに関する映像作品を通してコンファレンスの流れやファシリテーターの役割など学びました。

作品は坂上香監督の「少年が被害者と向き合うとき~米・更生への新たな取り組み」(1999)です。

しかも今回は坂上香さんまで駆けつけてくださり、RJに関心を持つまでの経緯、取材や撮影の状況や裏話なども教えていただきました。

映像の中では、少年から直接被害を受けた被害者及び関係者が加害者と向き合い、被害の回復に向けて話し合いを持ち、解決策を見出す過程が映されていました。

被害者、加害者が分断されることにより過去に止まっていた時間が、直接対話することにより揺らぎ、そして未来に向けて動き始める瞬間に胸を打たれました。

RJはまだ日本社会に浸透しているとは言えませんが、映像が放送された当時よりは格段に進展していると坂上さんからもお話がありました。

当フォーラムでも、研修や講座を通してより多くの方々に理解していただくとともに、実践を積み重ねていきたいとおもいます。

そのようなわけで、今年も当フォーラムへのご支援ご協力をよろしくお願いいたします。ご入会も随時受け付けております。

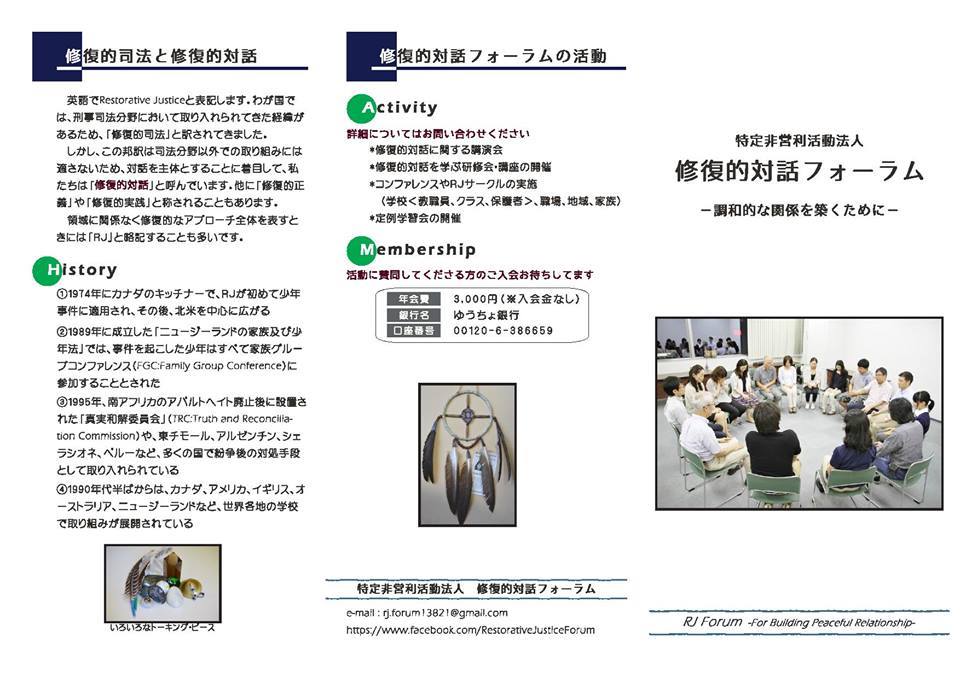

色々なトーキングピース(モンゴルでぼくがが買った鐘も入れてもらいました♪)

灯油入れ

先日お話した、正月にひとり暮らしの方のお宅に灯油入れに伺う件。

30日と2日に事前に電話をさせてもらった。そしたらどちらも「入れられたわよ。

それに正月にわざわざ来てもらうのは申し訳ないから、何とか小分けにしてやってみたら入れられたのよ。」と。

・・・それでもお邪魔するのは気が引けたので、それでは、と年末・年始のご挨拶を申し上げた。

「電話下さって、気遣っていただいて。」と受話器を切られた。

・・・実際そうであっても、なくても、あの世代の方のお気遣いの方が上手に違いなく、

このたび若造は頭を下げて、訪問せずに終わりとなりました。

I'll always be with you,always. 心はあなたとともに。20140102

話が聴けてないのなら

凪でない心持の時がある。

お相手のせいじゃなく、こちらに余裕がないから十分に聴けなくなっている。

それで本位じゃない結果に陥っていく・・・というリスクに近づきやすいことを感じる。

例えばこちらは、寝てないとか心配事が大きいとか病気だとかわかりあえてない距離につらさがあるとか

時間がないとか相談が連続でくたびれているとか(二日酔いは自業自得!?)。

まぁ心身の体調と予定の管理なんだろうけど、人間だからそういう感情になる時が、ね受容してね。

そういう時は深みにはまる前に、その感情を瞬時味わったら、もう切替えて早寝に決めてます。

お気に入りの音楽本開いたり(これ結構眠剤)、元気ならちょっと自分にうたったり、

億劫なら何もしないで窓の外の音聴いたり、目と耳休めて呼吸に意識を持っていったり、もう部屋を暗くしたり…

今夜のグッドナイトソング。ピートさんも歌詞を加えてカバーしてた。やはりオリジナルに敬意を表して。良い夢を。20140430

Joni Mitchell - Both Sides Now (With Lyrics)

Joni Mitchell - Both Sides Now (Live, 1970)

SWの思い出スナップ

RJフォーラム サークルとコンファレンスにて

モンゴルにて

青梅学園にて

山本さとし:社会に寄り添うフォークシンガーの軌跡 20250703 (3104オフィス)

はじめに:山本さとしの音楽世界

山本さとしは、日本の音楽シーンにおいて、単なるシンガーソングライターの枠を超え、社会的なメッセージを深く内包したフォークアーティストとして独自の地位を築いています。彼の音楽は、個人の感情表現に留まらず、社会問題への鋭い洞察と人々の共感を呼び起こす力を持っています

。

本レポートでは、「山本さとし」という名前が日本のエンターテインメント業界において複数の著名な人物を指す可能性があるため、その対象を明確にします。具体的には、福島県喜多方市出身のフォークシンガーソングライター、山本さとし氏に焦点を当てます。他の同名・類似名のアーティスト、例えば山元聰氏 、山本彩氏 、山本里志氏 、山本サトシ氏 などとは明確に区別し、本レポートでは彼の唯一無二の音楽的軌跡と社会貢献活動を深く掘り下げていきます。主題とするアーティストを特定することは、その後の詳細な分析が特定の、明確に定義された芸術的ペルソナに基づいていることを示し、レポート全体の信頼性を確立する上で不可欠です。

第1章:生い立ちと音楽的背景

この章では、山本さとしの人間形成と音楽的ルーツに深く迫り、彼の出身地、幼少期の音楽との出会い、そして社会福祉士としての専門性が、いかに彼の音楽スタイルとメッセージ性を形成したかを詳細に分析します。

福島県喜多方市での原点と音楽への情熱

山本さとしは1961年5月28日、福島県喜多方市熊倉町に生まれました。幼少期から音楽に親しみ、9歳でギターを手にし、13歳からは日記をつけるように作詞作曲を開始しました 。そして16歳でライブ活動を始めるなど、その音楽的才能を早い段階から開花させていました 。この初期の音楽的経験が、彼の生涯にわたる創作活動の基盤を築いたと言えます。

彼が13歳で「日記の延長」としてオリジナル曲を書き始めたという事実は、音楽が彼にとって幼い頃から自己の内面と向き合い、経験や感情を表現する深く個人的な手段であったことを示唆しています。これは単なる趣味にとどまらず、自己表現の本質的な一部であったと考えられます。このような早期かつ内省的な作曲の基盤は、後に彼の「目線の低い」作風や「生活実感」に基づいたアプローチへと自然に繋がっていきます。彼の社会的なフォークスタイルは、後天的に獲得されたものではなく、彼の形成期における芸術的習慣に根ざした有機的な発展であったと解釈できます。

社会福祉士としての経験が育んだ「目線の低い」視点

山本さとしは日本社会事業大学児童福祉学科を卒業し、社会福祉士の資格を持っています。また、日本社会事業大学附属子ども学園の元園長も務めていました

。この社会福祉の専門的な背景は、彼の音楽活動に決定的な影響を与えています。彼の歌づくりは、ソーシャルワークの経験から、現地に赴き、人々の生活の細部にまで目を向け、その実感に寄り添った「目線の低いフォーキーなものが多い」と評されます

。これは、単なる観察に留まらず、社会の弱者や困難な状況にある人々の視点に立ち、その声なき声をすくい上げる彼の姿勢を明確に示しています。

彼の社会福祉士としての経歴は、音楽活動と直接的な因果関係を持っています。社会福祉士という職業は、本質的に共感、脆弱な人々との直接的な関わり、そして構造的な問題の理解を伴います。この専門性が、彼の芸術哲学を直接的に形成したと言えます。彼の音楽は、社会福祉の実践の延長線上にあると考えることができます。彼の「目線の低い」アプローチは、彼の音楽が抽象的または商業的なテーマではなく、人々の生きた経験に根ざしていることを保証する方法論的な選択です。これにより、彼の作品は社会意識の高い芸術の領域において、格別に真実味があり、影響力を持つものとなっています。

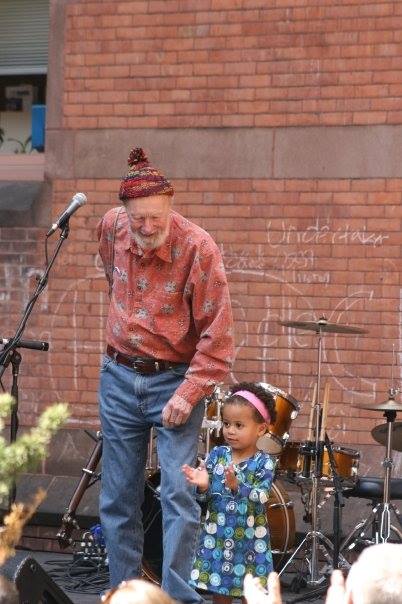

ピート・シーガーとの交流とフォーク音楽の継承

山本さとしは38歳の時、アメリカの伝説的フォークシンガーであるピート・シーガーの自伝「WHERE HAVE ALL THE FLOWERS GONE」を共訳し、ニューヨークで本人から歌の指南を受けるという貴重な経験をしています 。この交流は、彼がフォーク音楽の持つ社会変革の力を深く理解し、その精神を継承する上で極めて重要な意味を持っています。

この経験は、単なる個人的な逸話ではありません。それは、社会批評と活動のための手段としてのフォーク音楽の世界的系譜と、彼が直接的かつ具体的な繋がりを持っていたことを示しています。この繋がりは、彼の芸術的方向性と、ジャンルの最も影響力のある人物たちとの哲学的な一致を裏付けています。このピート・シーガーとの交流は、山本さとしの作品が日本の社会問題に深く根ざしながらも、平和、正義、人間の尊厳といった普遍的なテーマと共鳴していることを示唆しています。これは、彼がプロテストフォークの核心的な精神を吸収し、永続させようとする意識的な努力を意味し、彼の作品が力強い歴史的運動の現代的な現れであることを示しています。

第2章:メッセージを紡ぐ歌:主要テーマと楽曲分析

この章では、山本さとしの楽曲が扱う主要なテーマを深く掘り下げ、彼の音楽がいかに社会的なメッセージを伝え、聴衆に共感を呼び起こすかを分析します。特に、彼の代表曲や福島関連の楽曲に焦点を当てます。

「ヒロシマの有る国で」に象徴される平和への願い

「ヒロシマの有る国で」は、山本さとしの代表曲であり、彼の音楽活動における平和への強い願いを象徴する作品です 。この曲は、2003年に清泉女子大学地球市民学科の学科歌に採用されるなど、そのメッセージ性が高く評価されています 。彼はこの曲を、広島平和公園でのコンサートをはじめ、様々な平和関連イベントで繰り返し歌い継ぎ、核兵器の廃絶と平和の重要性を訴え続けています

。彼の歌は、「平和に核は似合わない」という被爆者の教えに根ざし、核のリスクを生きている間に無くす必要性を静かに、しかし力強く問いかけます 。

この楽曲の重要性は、その音楽的構成をはるかに超えています。学術機関に採用されたことは、その教育的価値と、平和研究のための教育ツールとしての役割が認識されていることを示唆しています。平和式典での継続的な演奏は、それが歴史的悲劇の生きた証であり、行動への継続的な呼びかけとして機能していることを示しています。これは、山本さとしが芸術を単なる表現としてだけでなく、積極的で継続的な市民教育と記憶の形式として活用していることを意味します。この楽曲は、平和の価値観を世代間で伝達するための媒体となり、核問題に関する公共の意識と議論を形成する上での彼の芸術的活動が持つ長期的な波及効果を示しています。

東日本大震災後の「フクシマ・ソング」と復興支援

2011年の東日本大震災とそれに伴う原発事故後、山本さとしは自身の故郷である福島への深いコミットメントを示しています。彼は定期的に福島へ戻り、喜多方シティFMのパーソナリティを務め、喜多方復興支援隊に加わり、仮設住宅への支援活動にも携わりました 。以来、原発事故後の人々を歌った「フクシマ・ソング」を毎年書き続けており、「この道の向こうには」「浜通りの風」「サヨナラのない別れ」などが主な作品として挙げられます

。これらの楽曲は、被災地の現実と人々の心情に寄り添い、復興への希望と困難を繊細に描き出しています 。

この活動は、災害に対する初期の共感的な反応を超えたものです。彼が毎年福島関連の楽曲を創作し、復興支援や地域コミュニティへの直接的な関与を続けることは、彼の芸術的活動が継続的な年代記へと昇華していることを示しています。これは、復興が長期にわたるプロセスであり、災害が人々の生活に与える影響が永続的であることを反映しています。彼の音楽は、福島の人々の経験が時が経っても忘れ去られないようにするための重要な文化的記憶として機能しています。これは、芸術が支援を維持し、長期的な困難を経験している人々に慰めと声を提供する役割を強調しており、芸術的な回復力と社会的連帯の独特な形を示しています。

いじめ、薬害、環境問題など多岐にわたる社会派テーマ

山本さとしの楽曲テーマは、平和や災害復興に限定されず、いじめ、薬害(例:「ノーモア!ヤコブ 心は一つ」)、環境問題(例:絵本「こんちゃん・だいすき」挿入歌「こんちゃん」、アルバム「地球よ」、合唱曲「地球よ~人と動物と地球の未来によせて~」)といった多岐にわたる社会的な課題を網羅しています

。彼は単に社会の出来事を歌にするだけでなく、具体的な問題提起や、当事者からの依頼に応える形で音楽を創造しています 。この多様なテーマへの取り組みは、彼の社会福祉士としての視点と、社会のあらゆる側面における「目線の低い」視点を反映しています。

彼の楽曲が多様な社会問題を取り上げ、特に「当事者からの依頼に応じて」創作されているという事実は、彼の音楽が単なる一般的な社会批評を超えていることを示しています 。例えば、薬害問題に関する「ノーモア!ヤコブ 心は一つ」の収録 や、薬害エイズ根絶デーでの演奏 は、彼の音楽が直接的な提唱とエンパワーメントのための応答的なツールとして機能していることを示しています。彼は問題を単にコメントするだけでなく、直接影響を受けている人々に声を与えています。これは、深く協力的かつ共感的な芸術的プロセスを意味します。彼の音楽は、周縁化された人々のためのプラットフォームとして機能し、彼らの個々の闘いを集合的な物語へと変え、意識を高め、連帯を育むことができます。これにより、彼は、芸術が直接的な社会行動とコミュニティ支援に本質的に結びついている独自の文化的提唱者として位置づけられます。

第3章:作品群と活動の足跡

この章では、山本さとしの豊かなディスコグラフィーと、彼のライブパフォーマンスが持つ独自性、そしてメディアを通じた活動の軌跡を詳細にたどります。

ディスコグラフィー:アルバムと代表曲の変遷

山本さとしは、これまでに300曲以上のオリジナル曲を制作し、精力的にアルバム作品を発表してきました 。彼の作品群は、社会的なテーマから個人的な感情まで、幅広い視点から描かれています。

初期の代表作としては、1985年のソロアルバム「ヒロシマの有る国で」が挙げられます

。その後も1987年「ラスト・ランナー」 、1991年「地球よ」

、1992年「かけがえのないものへ」 、1996年「このゆびとまれ」 といったアルバムをリリースし、2000年にはCDシングル「夢のシナリオ」を発表しています 。2004年12月に「ふる里の樹 ~愛しき紡ぎ歌の軌跡~」を発表し、近年では、2021年2月にニューアルバム「君のそばで ~山本さとしアンソロジー」をリリースしており 、過去の作品を再訪しつつ新たな表現を追求する姿勢が見られます。現在も次のアルバム制作とステージのリハーサルに取り組むなど、創作活動は継続しています

。彼の楽曲は、聴き手の心に深く響く音楽性が評価されており、「風景が浮かんできます。ギターの音色も素敵!」といった具体的な感想も寄せられています

。

主要アルバム・シングル一覧

山本さとしの主要なアルバムとシングルを以下の表にまとめます。| リリース年 | タイトル | 代表曲 / 主要収録曲 | 関連情報 ||---|---|---|---|

| 1985年 | ヒロシマの有る国で | 「ヒロシマの有る国で」 | 清泉女子大学地球市民学科歌に採用 、平和への強い願いを象徴 |

| 1987年 | ラストランナー | 「ラスト・ランナー」 | |

| 1991年 | 地球よ | 「地球よ~人と動物と地球の未来によせて~」 | NHKラジオ第1「アースディ特集週間」出演 |

| 1992年 | かけがえのないものへ | | 国松俊英氏、小室等氏がコメント |

| 1996年 | このゆびとまれ | 「このゆびとまれ」 | 「山本さとしとふくしまの仲間たち」名義、第38回全国生活指導研究協議会福島大会記念 |

| 2000年 | 夢のシナリオ

| 「夢のシナリオ」 | CDシングル |

| 2004年 | ふる里の樹 | 「ふる里の樹」「白い雪 銀の空」「ぼくの卒業式」「ノーモア!ヤコブ 心は一つ」他

| 「愛しき紡ぎ歌の軌跡」と題される

|

| 2006年 | 丸腰でいこうぜ | 「ヒロシマの有る国で」他 | '06憲法FOLK・JAMBOREEライブ収録、高石ともや、朴保ら参加 |

| 2021年2月 | 君のそばで ~山本さとしアンソロジー | | 40周年記念文書で言及 |

ライブパフォーマンスの歴史と聴衆との「手渡し」

山本さとしは16歳からライブ活動を開始し、そのキャリアを通じて数多くのステージに立ってきました 。彼のパフォーマンスは、メッセージが聴き手に直接、個人的な形で届くことへの強い願いを示す「オリジナルソングを『手渡し』する」という表現に象徴されます

。

彼はソロでのギター弾き語りを主としつつ、他のミュージシャンやアーティストとの共演も積極的に行っています 。彼のライブは、平和コンサート、地域コミュニティイベント、学校、病院など、多岐にわたる場所で行われ、特に代表曲である「ヒロシマの有る国で」は、多くのコンサートで繰り返し演奏されています

。この多様な会場での活動と「手渡し」という哲学は、彼のライブが商業的な利益や大衆娯楽のためだけではないことを示唆しています。むしろ、それらは直接的な社会行動とコミュニティ形成の形態として機能しています。彼は自らのメッセージを特定のコミュニティや脆弱なグループに直接届け、親密な繋がりを育み、対話を促進しています。これは、彼の芸術的実践が彼の社会福祉の精神と深く統合されていることを意味します。彼のコンサートは、共有された経験、反省、そして集合的行動のための空間となり、チケット販売やチャート順位ではなく、直接的な人間の繋がりと社会的共鳴によってその影響が測られる、コミュニティに根ざしたアーティストとしての彼の役割を強化しています。

2025年の活動予定も既に詳細に公開されており、地域に根差した平和イベントや復興支援関連のコンサートが多数含まれています 。これは、彼の音楽活動が単なるエンターテインメントに留まらず、社会貢献と密接に結びついていることを示しています。

メディア活動と社会貢献

山本さとしは、自身の音楽とメッセージを広めるために、様々なメディアを活用してきました。1991年にはNHKラジオ第1「アースディ特集週間」に出演し、1993年にはTBSニュース23で彼のコンサートが取材・オンエアされるなど、キャリアの初期から主要メディアでの露出がありました 。

東日本大震災後は、故郷である福島に戻り、喜多方シティFMのパーソナリティを務めるなど、地域メディアを通じた情報発信と復興支援にも貢献しています

。また、彼の音楽活動やアルバムに関する最新情報は、自身の公式ウェブサイトやFacebookページで詳しく発信されており 、ファンや関心を持つ人々との直接的なコミュニケーションを重視している姿勢が見て取れます。このメディア対策は、主流メディアを活用してより広範な層にリーチしつつ、自身のデジタルプラットフォームや地域メディアを通じて直接的な存在感を維持するという、二重のアプローチを示しています。これは、メディアの伝播についての実用的な理解を示しており、特に強い社会的なメッセージを持つアーティストにとって効果的です。これにより、彼は自身の物語をコントロールし、真実性を維持しながら、必要に応じてより広い聴衆にリーチすることができ、数十年にわたるコミュニケーション戦略の適応性を示しています。

第4章:音楽がもたらす共鳴と評価

この章では、山本さとしの音楽が聴衆や共演者に与える影響、そして社会におけるフォーク音楽の役割の中で彼の存在が持つ意義を深く考察します。

聴衆や共演者からの声

山本さとしの音楽は、聴き手から高い評価を得ています。彼の楽曲を聴くと「風景が浮かんできます。ギターの音色も素敵!」といった具体的な感想が寄せられており

、その描写力と演奏技術が評価されています。また、被災者の心情を伝える新曲に対して「さとしさんの曲を拝聴していると、風景が浮かんできます」という声や、「ジーンと来て目頭が熱くなってきます」といった感情的な共鳴を示すコメントも多数見られます

。

長年にわたり彼と交流のあるギタリスト洪栄龍は、山本さとしの楽曲が持つ「メロディアスさ」と、「平和への思いが自然に伝わる点」を高く評価しています

。これらの声は、彼の「目線の低いフォーキーな作風」や「生活実感」に焦点を当てたアプローチが 、聴衆の心に深く響き、感情的なつながりを生み出していることを裏付けています。風景を喚起し、深い感情を揺さぶる能力は、彼の真摯で地に足の着いたアプローチが、聴き手にとって力強く没入感のある体験へと成功裏に変換されていることを示唆しています。これは、彼の芸術的な有効性が、壮大な宣言ではなく、人間の経験と社会の現実を繊細かつ共感的に描写することにあることを意味します。彼の音楽は共感の導管として機能し、聴き手が彼が取り組むテーマと個人的に繋がり、それによって教訓的ではなく感情的な共鳴を通じて彼の社会的なメッセージを増幅させています。

社会におけるフォーク音楽の役割と山本さとしの存在意義

山本さとしの音楽は、「社会の不正や苦しみに目を向け、それを歌にすることで人々の意識を高め、変化を促すというフォーク音楽本来の役割を現代において果たしている」と評されています

。彼は、広島の被爆者から教わった「平和に核は似合わない」という信念に基づき、コンサートでは直接的な「反核」「反原発」という言葉を避けつつも、福島の避難住民をテーマにした楽曲にその思いを託し、聴衆と共に「ふるさと」を合唱するなど、音楽を通じて平和と社会変革への意識を喚起しています

。

彼のこのアプローチは、より露骨なプロテスト音楽とは対照的です。彼が明示的な政治的スローガンではなく、影響を受けた人々の物語を通じて、繊細で共感的な語り口を選択していることは、永続的な影響を達成する方法についてより深い理解を示唆しています。生きた経験と共有された感情に焦点を当てることで、彼は潜在的な政治的二極化を回避し、より広範な人間の繋がりを育みます。これは、社会の複雑な問題を人間味あふれるものにし、より広範な聴衆にとって共感できる感情的なものにする彼の能力に、社会提唱者としての彼の有効性があることを意味します。この「静かな力」は、彼のメッセージがより深く浸透し、真の共感と反省を育むことを可能にし、最終的には対立的なレトリックよりも持続可能な社会変革につながる可能性があります。彼は、芸術的な活動に対する成熟した、ニュアンスのあるアプローチを体現しています。

彼の存在は、商業主義に傾倒しがちな現代音楽シーンにおいて、フォーク音楽が持つ社会的な役割とメッセージ性を守り、次世代に継承する重要な役割を担っています

。なお、山本さとし氏に関する主要な音楽賞の受賞歴については、広範な調査を行いましたが、一般的な音楽コンクールやクラシック音楽の分野での受賞歴に関する情報が主であり、彼自身の主要な音楽賞の受賞に関する具体的な記述は見当たりませんでした

。これは、彼の影響力と価値が、伝統的な商業音楽業界の評価基準とは異なる尺度、すなわち彼の継続的な社会提唱活動、特定のコミュニティとの深い繋がり、メッセージの真実性、そして「フォーク音楽本来の役割」を守るという彼の役割によって測られていることを示唆しています。彼の芸術的使命が商業的成功を超越し、メッセージとコミュニティを主流の栄誉よりも優先する、社会意識の高いフォークアーティストの価値観と一致していることを裏付けています。

第5章:未来へ続く歌の旅

この最終章では、山本さとしの現在進行形の活動と、今後への展望に焦点を当てます。40周年という節目を迎え、彼の音楽の旅がどのように続いていくのかを提示します。

40周年を迎える活動と新たな創作

山本さとしは、2025年に音楽活動40周年という大きな節目を迎えます

。彼はこの40年間、一貫して社会に寄り添う歌を紡ぎ続けてきました。現在も、次のアルバムのための曲づくりとステージのリハーサルを精力的に行っており、その創作意欲は衰えることを知りません

。

2021年2月には、ニューアルバム「君のそばで

~山本さとしアンソロジー」をリリースしており 、過去の作品を再訪しつつ、新たな表現を追求する姿勢が見られます。40周年を迎えながらも積極的に作曲と演奏を続けていることは、単なる活動の継続性だけでなく、持続的な芸術的活力を意味します。これは、40年以上にわたる彼の技術とメッセージへの深く揺るぎない献身を示しています。彼のフォーク音楽シーンにおける重要性は、単に歴史的なものではなく、現代的なものであることを意味します。新しい作品を継続的に創造し、現在の問題(進行中の福島関連の楽曲など)に取り組むことで、彼の芸術的声は新鮮で適切であり続け、過去の栄光に頼ることなく社会的な議論に貢献し続けています。この積極的な継続性は、彼を生き生きとした進化するアーティストとして際立たせています。

2025年のライブ・イベント展望

2025年も、山本さとしは活発なライブ活動を予定しており、その多くが平和や社会問題に関連するテーマを扱っています 。

主な予定としては、静岡での「歌と朗読で紡ぐ 静岡・平和のうたの日2025」や「山本さとしライブ@歌声喫茶らら」(7月)、練馬区での「戦い語り会」(8月)、長崎原爆の日に関連した川越市でのミニコンサート(8月)、そして福島県浜通りでの「歌の旅」(12月)などが挙げられます 。また、音楽会の「好評員」としてオリジナル作品の審査に携わるなど、後進の育成や音楽コミュニティへの貢献も行っています

。これらの活動は、彼の音楽が今後も社会と深く結びつき、メッセージを発信し続けることを示唆しています。彼の今後のイベントのテーマが平和、戦争、災害の記憶に一貫して焦点を当てていることは、彼の長年の提唱活動の明確な継続性を示しています。彼は、自身の社会的な使命に合致するプラットフォームを意図的に選択しています。これは、山本さとしが自身の芸術的キャリアを単なる公演スケジュールとしてではなく、社会変革のための継続的なプラットフォームとして捉えていることを意味します。これらの特定の種類のイベントへの彼の献身は、重要な社会問題を公共の意識に留め、コミュニティの関与を促進するという彼の決意を示しており、社会的に責任のあるアーティストとしての彼の遺産が成長し続けることを保証しています。

結論:山本さとしの音楽が照らす社会

山本さとしは、福島県喜多方市にルーツを持ち、社会福祉士としての経験を通じて培われた「目線の低いフォーキーな作風」で、平和、災害復興、いじめ、薬害、環境問題といった多岐にわたる社会的なテーマを歌い続けてきたアーティストです

。彼の音楽は、ピート・シーガーから直接的な影響を受けつつ 、日本の社会問題に深く根差した独自の表現を確立しています。「ヒロシマの有る国で」に象徴される彼の楽曲は

、単なる歌に留まらず、社会への問いかけであり、人々の心に深く響くメッセージとして機能しています。

40周年を迎える彼の活動は、衰えることのない創作意欲と、地域に密着したライブ活動、そして自身のウェブサイトやSNSを通じた情報発信によって支えられています 。彼は、商業的な成功よりも、聴衆との「手渡し」による直接的な共鳴と、音楽を通じた社会貢献を重視する、フォークアーティストの真髄を体現しています。山本さとしの音楽は、これからも社会の光の当たらない場所に目を向け、人々の心に寄り添い、平和と共生のメッセージを紡ぎ続けるでしょう。彼の歌の旅は、日本の社会が抱える課題を照らし出し、未来への希望を育む、かけがえのない存在として、その意義を深めていくに違いありません。